В Алматы на пересечении проспектов аль-Фараби и Назарбаева открылся музей современного искусства — Almaty Museum of Arts, основанный бизнесменом и меценатом Нурланом Смагуловым. Это событие стало новой главой в культурной жизни не только южной казахстанской столицы, но и всего региона. О том, почему это важно, как появилась идея создания музея и чьи работы там выставлены, «Фергана» побеседовала с искусствоведом Валерией Ибраевой.

— Были ли раньше подобные музеи в Казахстане или других странах Центральной Азии?

— Музеев современного искусства в Центральной Азии до события 9 сентября (когда состоялся «предпоказ» нового музея в Алматы для чиновников и журналистов. — Прим. «Ферганы») не было. Мало того, в советское время на громадную территорию Казахстана было всего семь музеев изобразительного искусства. С независимостью добавились еще два — это государственные картинные галереи «переросли» в музеи. В них выставлялась историческая живопись, начиная с 1934 года и заканчивая современной, но не имеющей привкуса этого самого contemporary art.

Принципиальное отличие музея современного искусства от классического музея в том, что он выставляет, фиксирует и изучает искусство, созданное в последнее тридцатилетие, которое реагирует на окружающую жизнь. Как мы знаем, искусство соцреализма создавало иллюзорный мир, а ценность современного искусства в том, что оно изучает реальную жизнь со всеми ее достоинствами и недостатками.

— Сколько времени прошло с момента зарождения идеи до открытия музея?

— В принципе, любой коллекционер, начиная с Третьякова, заканчивая Гуггенхаймом, сначала собирает, складывает, любуется дома. Потом коллекция разрастается и естественным выходом для такого коллекционера является желание построить для нее музей. Большинство музеев, включая, например, Лувр, выросли из частных коллекций.

Полагаю, такая задумка появилась у Нурлана Смагулова давно, лет 20 назад, а первый камень музея заложили в 2021 году. Часть работ Нурлан купил у казахстанского коллекционера Юрия Алексеевича Кошкина, который тоже мечтал о музее и даже арендовал для этого здание. Но тогда, в 90-е годы, ни оборудования, ни большой идеи [для этого] не было — он просто повесил картины и сказал, что это музей.

Сейчас все происходит на другом совершенно уровне. Здание музея специально построено для демонстрации современного искусства. Его функции отличаются от классического музея, поскольку здесь много технических проблем, очень сложное хранение. И все это сделано очень профессионально, на уровне мирового музейного менеджмента.

— Чьи работы там выставлены, какие бы вы выделили, какая идея объединяет экспозицию?

— Во-первых, это громадные залы классиков мирового современного искусства Яёи Кусамы, Ансельма Кифера, Билла Виолы, чьи работы показывают в музеях всего мира.

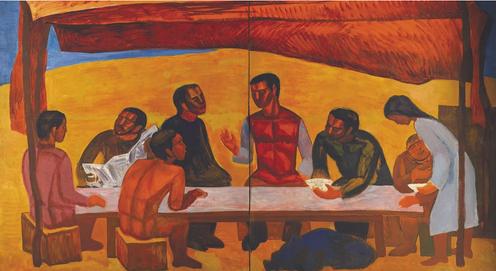

Раздел Казахстан имеет две выставки. Одна из них называется «Қонақтар», что в переводе с казахского означает «гости» — это собрание самого Смагулова, фаундера музея. Над выставкой работала куратор Инга Лаце, которая приехала к нам из Латвии, чему мы очень рады, потому что у нее «незамыленный» глаз. Она сделала выставку о том, как традиции гостеприимства используются в современной жизни. Там, например, есть работа 1970-х годов Салихитдина Айтбаева — одна из версий «Ужина трактористов». Персонажи этой картины предлагают друг другу сесть, демонстрируя настоящее гостеприимство.

Есть работы, посвященные миграции. В Казахстане присутствуют разные виды мигрантов, например, кандасы — это братья по крови, казахи, которые вернулись из Афганистана, Монголии и других стран. Есть трудовые мигранты. В последнее время, как вы знаете, есть много мигрантов [из России], но они пока в искусство не попали.

Это первая выставка, которая представляет все искусство Казахстана с 60-70-х годов прошлого века и до самых последних работ, например, Дили Каиповой с арабскими надписями и Ербосына Мельдибекова, где пики гор изображены в виде помятой сантехники — это очень остроумный ход.

Анонс выставки Алмагуль Менлибаевой, в котором использована ее работа «Путешествие в оранжевом сне», 1988. Скриншот с сайта almaty.art

Анонс выставки Алмагуль Менлибаевой, в котором использована ее работа «Путешествие в оранжевом сне», 1988. Скриншот с сайта almaty.art

Также в музее открыта персональная выставка Алмагуль Менлибаевой, которая родилась и выросла в Алматы. Это ретроспектива, созданная из ее ранних работ, которые покупали местные коллекционеры, и до наших дней. Речь не только о живописи, но и о видео, монтаже, то есть, это многоплановая и технически разнообразная выставка.

По мере развития нашего искусства, его выхода на международную арену, Алмагуль Менлибаева перебралась в Берлин и Брюссель, работает там, имеет очень большой успех, чем мы гордимся.

— Какие казахстанские художники сейчас известны в мире кроме Менлибаевой? Можно ли говорить о том, что казахстанское современное искусство постепенно выходит на мировой рынок?

— Про живописцев я не скажу, потому что мы говорим в первую очередь о современном искусстве, а эксперименты в живописи для современного художника — дело довольно тяжелое, так как на него давит груз традиций (соцреализма и так далее). В основном, у нас [представлены] инсталляция, скульптура, фотоработы. Лично я делала несколько выставок в Италии, а также первую выставку современного центральноазиатского искусства в Берлине, в доме мировых культур в 2001 году. (Валерия Ибраева свыше десяти лет возглавляла центр современного искусства Сороса в Алматы. — Прим. «Ферганы»).

Если называть фамилии, то это наши звезды — Ербосын Мельдибеков, Саид Атабеков, Сауле Дюсенбина, Елена и Виктор Воробьевы, Сауле Сулейменова, Куаныш Базаргалиев, то есть, довольно большая компактная группа, которая объездила весь мир. И я не покривлю душой, если скажу, что они делают достаточно интересное искусство для мировой сцены.

Так что насчет постепенного выхода на рынки — это началось не сейчас. Мы появились на карте современного мирового искусства уже лет десять назад, и, конечно, не играем там первую скрипку, но где-то там стучим по треугольнику.

— Почти одновременно с музеем Нурлана Смагулова в Алматы открылся центр современной культуры «Целинный», они не будут конкурировать?

— «Целинный» — тоже огромное здание, и тоже [его построил] огромный миллионер (речь о небезызвестном олигархе Кайрате Боранбаеве. — Прим. «Ферганы»). Очень важно, что музей и центр открылись почти одновременно, поскольку задача музея — хранить изучать и показывать, но туда попадают работы, опробованные, так сказать, временем. Они должны где-то участвовать на выставках, в галереях, на биеннале, и потом они архивируются в музее. А Центр современной культуры как раз настроен на прямую поддержку художественного процесса, и их задача — не хранить, изучать и показывать, а создавать, двигать художественный процесс. Это очень удачный тандем. Две такие большие институции, мы надеемся, поднимут наш художественный процесс на недосягаемую высоту.

-

02 февраля02.02Переписали для новой реальностиВ Казахстане готовятся принять новую Конституцию

02 февраля02.02Переписали для новой реальностиВ Казахстане готовятся принять новую Конституцию -

30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию

30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию -

29 января29.01ФотоСтимпанк на восточном базареВ театре «Ильхом» проходит выставка Бобура Исмаилова «Дневник путешественника»

29 января29.01ФотоСтимпанк на восточном базареВ театре «Ильхом» проходит выставка Бобура Исмаилова «Дневник путешественника» -

26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии

26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии -

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима -

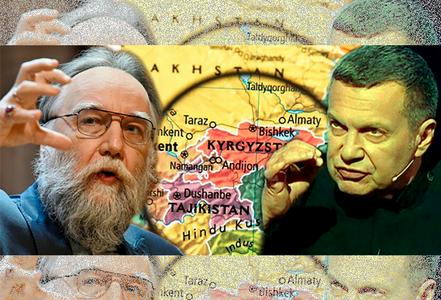

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?