Фрагмент памятника из комплекса фонтанов "Огузхан и сыновья" у въезда в международный аэропорт Ашхабада. Фото с сайта ayan-turkmenistan.travel

Фрагмент памятника из комплекса фонтанов "Огузхан и сыновья" у въезда в международный аэропорт Ашхабада. Фото с сайта ayan-turkmenistan.travel

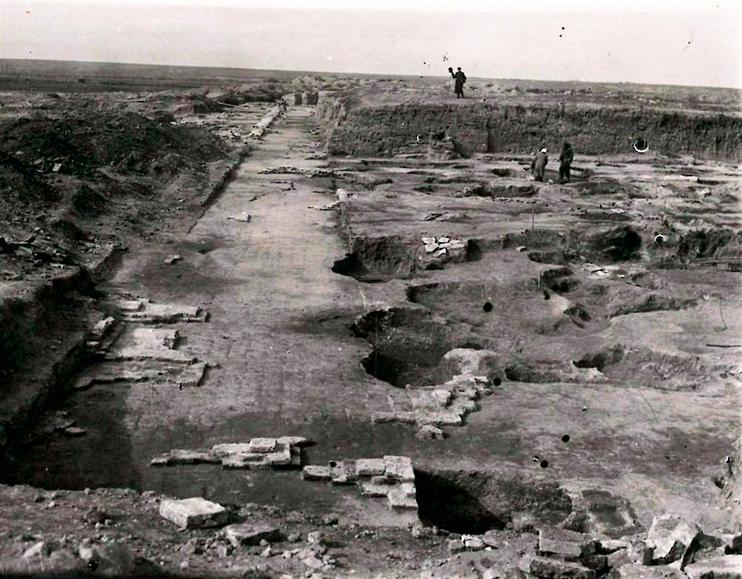

Вдоль Сырдарьи с севера на юг протянулась цепочка городищ — некогда оживленных центров древних цивилизаций: Отрар, Дженд, Сауран, Сыгнак. Самым северным и, пожалуй, наименее известным из них является Янгикент (Жанкент), вокруг которого на рубеже X-XI веков сложилось государство огузов (гузов), прямых предков современных туркмен, турок и азербайджанцев, поучаствовавших также в этногенезе почти всех остальных тюркских народов Центральной Азии.

Само существование у огузов на тот период собственной государственности (во всяком случае, в том виде, в котором она воспринимается сегодня) является спорным вопросом, тем не менее их роль в политической жизни Евразии того периода трудно переоценить. Именно выходцы с берегов Сырдарьи создали впоследствии Сельджукскую империю, противостояли византийцам и крестоносцам. И намного менее известным является их участие в судьбе государств, лежавших севернее Великой Степи, — Хазарского каганата, Киевской Руси и Волжской Булгарии.

Под властью ябгу

Сам слово «огуз», по наиболее распространенной версии, сначала было у кочевых тюрок нарицательным обозначением племени или союза племен (таких как кыпчаки-кимаки, карлуки или тогук-огузы) — раннесредневекового объединения уйгуров. К X веку исламские источники стали называть упомянутый кочевой народ туркменами (или туркоманами), позже этот термин начали использовать и греки, так что к XIII веку слово «огузы» полностью вышло из употребления.

Прародителем огузов в целом и туркмен в частности в более поздних источниках назывался мифический Огуз-хан. Согласно «Родословной туркмен» хивинского хана-историка XVII века Абу-ль-Гази, означенный патриарх являлся прямым потомком пророка Ноя в десятом поколении и мог жить за четыре тысячи лет до времени пророка Мухаммеда.

В действительности, как, например, считал известный советский востоковед Сергей Толстов, предками огузов могли быть древние массагетские племена Центральной Азии, а центром формирования собственно огузской кочевой конфедерации стали в VI-VII веках Семиречье и район к северу от Иссык-Куля, входившие тогда в сферу влияния различных тюркских каганатов. Впрочем, Лев Гумилев локализовал зону первоначального расселения огузов намного севернее:

«Гузы жили в бассейне Урала, по границе тайги и степи. В то время в степи, ныне распаханной, было много сосновых боров, подобных островам в открытом море... Хозяйство гузов было органичным, и идея прогресса техники отсутствовала, поскольку жизнь их базировалась на природе, с которой гузы не воевали, а жили в прекрасном равновесии».

В начале IX века под давлением двигавшихся с востока карлуков огузы переместились ближе к берегам Сырдарьи, вытеснив из Приаралья свою ближайшую родню — печенегов. Те с боями прошли земли Хазарского каганата и вскоре оказались у южных границ Киевской Руси и северных рубежей Византии, поочередно воюя то на стороне греков, то на стороне русских князей.

В нижнем течении Сырдарьи тем временем сложилось ядро огузского государства с центром в том самом Янгикенте — Новом городе. Есть основания полагать, что Приаралье в те давние времена было намного более увлажненным и зеленым местом, располагавшим благоприятными условиями для скотоводства — основы экономики огузов. По сути, их государство оставалось довольно-таки рыхлым по структуре кочевым объединением, а столица служила лишь временной (летней) ставкой верховного правителя ябгу, центром ремесел и торговли, в которой господствовали купцы из соседнего Хорезма. Впрочем, не Янгикентом единым, как утверждал географ XII века Мухаммад аль-Идриси:

«Города гузов многочисленны, они тянутся друг за другом на север и восток. У них неприступные горы, и у них там укрепленные крепости, в которых укрываются их князья и в которых они хранят свои запасы продовольствия. Там есть люди (назначенные князьями), которые охраняют эту землю…»

К владениям огузов аль-Идриси относил все пространство от Шаша (Ташкента) до Мугоджарских гор к северу от Аральского моря и к западу до самого Каспия. Он же отмечал, что «страна гузов плодородна, жители ее богаты, у них беспокойные души, грубые сердца, невежество и грязь». Со своей стороны, арабский историк и географ Аль-Масуди описал огузов Янгикента как «отличающихся от других тюрок своей доблестью, раскосыми глазами и малым ростом».

Подробное описание огузов оставил и арабский путешественник X века Ибн Фадлан. По его словам, большим влиянием среди кочевников пользовался начальник войска, а все важные дела решались советом старейшин, причем даже после того, как решение состоялось, «приходил затем самый ничтожный из них и самый жалкий и уничтожал то, на чем уже сошлись». Такая вот форма кочевой демократии. В то же время, отмечает Ибн Фадлан, элита огузов была весьма состоятельной:

«Я видел из [числа] гузов таких, которые владели 10 тысячами лошадей и 100 тысячами овец».

Арабский путешественник пишет о крайней нечистоплотности огузов и отсутствии у них природной стыдливости. Впрочем, похожие характеристики он дает и русам.

Религией огузов долгое время было тенгрианство, ислам же стал проникать в их среду только на рубеже X-XI веков. По данным средневековых источников, огузская конфедерация изначально состояла из 24 племен (под другим данным — из 12), которые объединялись в более крупные союзы, называемые илами. Верховного правителя выбирали из узкого круга представителей наиболее влиятельных родов. Имена ябгу известны, начиная с VII века, однако подробностей о внутренней политической жизни огузов почти не сохранилось. Да и о внешней политике имеется крайне мало достоверной информации. Лишь одно обстоятельство почти не ставится под сомнение — контакты огузов с Древней Русью.

По обоим берегам Волги

На западе границы огузской конфедерации постепенно достигли земель, которые контролировались Хазарским каганатом с центром в нижнем Поволжье. Это государство хоть и оставалось серьезным игроком, уже миновало зенит своей славы и могущества. С запада его теснили русы, а на севере все чаще неповиновение выказывала Волжская Булгария. Там местные элиты в поисках союзников на юге приняли ислам, что еще больше обострило их отношения с хазарской верхушкой, где, в свою очередь, боролись две группировки — мусульманская и иудейская, к которой принадлежали и сами цари (каганы).

По мере возрастания активности русов в бассейне Каспийского моря хазары начали сближаться с исламскими государствами, расположенными вдоль его берегов, включая Хорезм. По всей вероятности, именно контингент хорезмийцев, размещенный в столице каганата Итиле, помог уничтожить в 911 году крупный отряд русов, возвращавшийся на север после грабительского набега на земли современного Азербайджана.

Впрочем, дружеские контакты хазар с государствами в Центральной Азии, очевидно, если и распространялись на огузов, то только в начальный период их отношений. Как писал советский востоковед Анатолий Новосельцев:

«Огузские племена в 80-90-е годы IX века вытеснили с левобережья Волги основную массу родственных им печенегов. Тогда огузы выступали как союзники хазар, но затем положение изменилось, и, став у пределов Хазарии, огузы уже в 30-40-е годы Х века могли нападать на хазар».

О том, что на этапе вытеснения печенегов из приволжских степей огузы и хазары могли вступать в альянс, пишет в своем трактате «Об управлении государством» (948 год) византийский император Константин Багрянородный:

«Печенеги первоначально имели место жительства на реке Атиле [Волге], а также на реке Гейхе [Урал], имея соседями хазар и так называемых узов [огузов]. Пятьдесят лет тому назад узы, войдя в сношения с хазарами и вступив в войну с печенегами, одержали верх, изгнали их из собственной страны, ее заняли до сего дня так называемые узы».

О деталях всех этих военных конфликтов почти не сохранилось никаких письменных свидетельств. Тем не менее Ибн Фадлан, направлявшийся в Волжскую Булгарию по заданию багдадского халифа, подтверждает, что в первой трети X века огузы уже находились во вражде с хазарами. По словам путешественника, огузские вожди долго решали судьбу его и его спутников, полагая, что они могли быть посланы «к хазарам, чтобы поднять их войной против нас». Одним из вариантов, обсуждавшихся старейшинами, было выменять всю делегацию Ибн Фадлана на пленников-огузов, которые «имелись у царя хазар».

В сложившемся военно-политическом раскладе язычники-огузы становились ситуативными союзниками таких же язычников-русов. Те в определенный момент решили перейти к самым решительным мерам в отношении хазар, в руках которых находился стратегический Волжский торговый путь «Из варяг в персы». Сам хазарский каган Иосиф в переписке с властями Кордовского халифата подчеркивал:

«Я обитаю в дельте Итиля и, с Божьей помощью, охраняю устье реки и не позволяю русам, прибывающим на кораблях, входить в Каспий, чтобы добраться до мусульман… Мне придется вести с ними войну, ибо если я дам им хоть какой-то шанс, они опустошат всю землю мусульман до Багдада».

Военное противостояние русов и хазар поначалу развивалось с переменным успехом. Постепенно киевским князьям удалось переподчинить себе почти все восточнославянские объединения, которые ранее были хазарскими данниками, и закрепиться в Подонье и Приазовье. Однако в 940-х годах хазарский полководец Песах разбил русские дружины, и баланс сил был восстановлен. Тогда в Киеве, очевидно, и поняли, что справиться с хазарами в одиночку не получится. На Византию рассчитывать не приходилось — ее владения лежали слишком далеко от степей, где господствовали хазары. Надо было искать союзников непосредственно у границ врага, и огузы (как, впрочем, и печенеги) казались самым подходящим вариантом.

Поход Святослава и Владимира

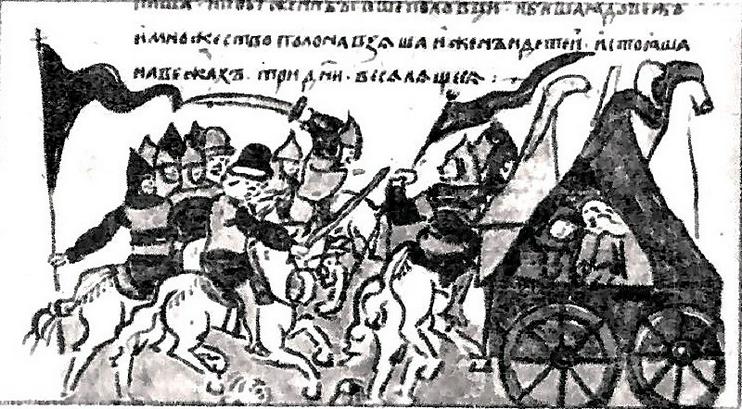

Согласно «Повести временных лет», в 965 году киевский князь Святослав «пошел на хазар», разбил войска кагана на Дону, где взял один из главных городов противника — Саркел, переименованный русами в Белую Вежу. Затем войско Святослава проникло на Северный Кавказ, победив местных хазарских данников — племена ясов и касогов, от которых ведут свой род современные адыги.

Далее, как считается, Святослав (или русская дружина, возглавляемая кем-то другим, поскольку князь должен был присутствовать в Киеве) совершил еще один поход на восток, но уже в район Нижней Волги. Там была разгромлена столица каганата — Итиль, что окончательно положило конец хазарскому доминированию в регионе.

При этом современник описываемых событий, арабский историк Ибн Мискавайх, и его коллега Ибн ал-Асир, живший столетиями позже, относят к тем же годам нападение на хазар неких тюрок:

«И пришло известие о том, что тюрки напали на страну хазар, и [хазары] просили помощи у людей Хорезма, а те воздержались от помощи им и сказали: “Вы иудеи, а если вы [хотите], чтобы мы помогли вам, то примите ислам”. И те приняли ислам, кроме царя их».

Высказывались предположения, что под тюрками указанные авторы имели в виду самого Святослава и его воинов — такое наименование русов встречается и в более поздних арабских источниках. Тем не менее большинство исследователей сходятся во мнении, что речь шла либо об огузах, либо о печенегах. Однако участие последних в качестве самостоятельной силы в событиях 965 года и позже представляется невозможным по той причине, что к этому времени основная арена их деятельности находилась далеко к западу от Волги.

Следовательно, наиболее обосновано предположение о нападении на хазар именно огузов. Тем более, по данным Аль-Масуди, эти тюркские племена, известные на Руси как «торки», в первой половине X века нередко вторгались в пределы Хазарии, доходя даже до Таманского полуострова. Не случайным выглядит в этой связи и обращение хазар за помощью против огузов конкретно к Хорезму, поскольку он также сильно страдал от ежегодных огузских набегов.

Насколько действия русов и их восточных союзников были согласованы, остается спорным вопросом — письменных источников, засвидетельствовавших бы такие договоренности, не осталось. Тем не менее Лев Гумилев в своей книге «От Руси до России» утверждает следующее:

«Русы поднялись по Днепру до его верховьев и перетащили ладьи в Оку. По Оке и Волге Святослав и дошел до столицы Хазарии — Итиля. Союзниками Святослава в походе 964-965 годов выступили печенеги и гузы. Печенеги, сторонники Византии и естественные враги хазар, пришли на помощь Святославу с запада. Их путь, скорее всего, пролег у нынешней станицы Калачинской, где Дон близко подходит к Волге. Гузы пришли от реки Яик (Урал), пересекши покрытые барханами просторы Прикаспия. Союзники благополучно встретились у Итиля».

Далее Гумилев описывает осаду и взятие хазарской столицы, располагавшейся на острове в дельте Волги. Здесь уместно вспомнить, о том, что огузы имели большой опыт в преодолении водных преград. Ибн Фадлан описывал переправы через реки, которые кочевники совершали на кожаных мешках, умещавших до 6 человек.

В пользу версии о согласованности действий русов и их тюркских союзников говорят тесные связи между Киевом и огузскими племенами в более позднее время. «Повесть временных лет» упоминает об участии торков в походе князя Владимира на Волжскую Булгарию в 985 году. В данном случае огузы и русы противостояли альянсу единоверцев — собственно булгар и хорезмийцев, которые тоже имели виды на волжский бассейн. Анатолий Новосельцев отмечает:

«Несомненно, русы [против хазар] действовали не в одиночку. По-видимому, у них были какие-то контакты с гузами. Именно в это время гузы перешли Волгу и вскоре под именем торков появились по соседству с Киевом. В 80-е годы Х века торки выступили в качестве союзников Владимира против булгар».

Советский историк Светлана Плетнева в своей книге «Половцы» утверждает, что для присоединения к войску Владимира огузы должны были пройти около 300 километров от северной границы своих кочевий — с учетом того, что центр Булгарии располагался на территории современного Татарстана, можно представить, какие обширные территории огузы занимали вдоль берегов Волги. Исследовательница пишет:

«Болгары были разбиты совместными усилиями русских и торческих полков. Далее они вместе добивали хазар и, по-видимому, хорошо обогатились в этом походе. После этого успешно проведенного совместного мероприятия торки, очевидно, продолжали сношения с Русью. В русские города приходили служить выходцы из торческих кочевий… Служили они, как правило, за хорошую мзду: их привлекали хозяева, которые больше платили или в данный момент находились на выгодных политических позициях. В обратной ситуации, как и любые наемники, они переходили на сторону сильнейшего. Так, известен факт, что торчин был поваром у юного муромского князя Глеба Владимировича, но переметнулся к захватившему киевский стол Святополку и по приказанию последнего зарезал своего бывшего хозяина».

Другой вопрос — насколько централизованным было участие огузов в восточных походах русских князей. Вероятнее всего, будущие торки представляли собой лишь одно из племен конфедерации с центром на Сырдарье, и сам ябгу мог быть даже не в курсе геополитических проектов своих формальных подданных. Те же, проникнув на западный берег Волги, смешались с другими кочевыми народами, которые совсем не обязательно относились непосредственно к огузам — с теми же печенегами или берендеями (баяндур), которых нередко вообще причисляют к половцам (кипчакам).

Борьба за хазарское наследство и исход

К началу XI века Хазарский каганат, последовательно разгромленный русско-огузским союзом, а затем временно подчиненный Хорезму, окончательно сходит с политической сцены. В борьбу за бывшие владения кагана, помимо Руси и хорезмийцев, включаются Волжская Булгария, государство Ширваншахов со столицей в Шемахе и собственно огузы. Несмотря на победы Святослава и Владимира, который ходил на Хазарию в 985-986 годах, русам не удалось закрепиться ни на Нижней Волге, ни в Прикаспии. Не получилось это и у мусульманских правителей, а вот огузы, вероятно, весьма основательно освоили эти регионы. Арабский путешественник Абу Хамид аль-Гарнати, посетивший во второй половине XII века низовья Волги, пишет:

«И отправился я по морю к стране хазар. И прибыл к огромной реке, которая больше Тигра во много-много раз, она будто море, из которого вытекают большие реки. И на ней находится город, который называют Саджсин [Саксин, город, который мог находиться в устье Волги на месте бывшей столицы Хазарского каганата. – Прим. автора], в нем сорок племен гузов, и у каждого племени — отдельный эмир. У них [гузов] большие дворы, а в каждом дворе — покрытый войлоками шатер, огромный, как большой купол, один вмещающий сто и больше человек».

Одновременно с угасанием хазар происходят судьбоносные события и в самом государстве огузов, куда постепенно начинает проникать ислам. Глава родового племени кынык по имени Сельджук, поссорившись с ябгу, перекочевал в Иран, где его потомки начали активную экспансию, завоевав весь Ближний Восток, Малую и Переднюю Азию, Мавераннахр и Южный Кавказ. Во многом расцвет Сельджукской империи был связан как раз с угасанием государств хазар и огузов. Часть последних ушла по пути, проложенному сельджуками на юг, другая, теснимая с востока новой кочевой волной, на этот раз кипчакской, перешла Волгу, влившись в состав торков.

Некоторые источники утверждают, что отец Сельджука Темур Ялыг также начинал свою карьеру на Нижней Волге — в качестве огузского наемника на службе у кагана хазар. Здесь он дослужился до высокого звания, но, повздорив с правителями Хазарии, отправился в Хорезм. Британский историк Эндрю Пикок полагает, что ранние хроники, свидетельствующие о происхождении сельджукидов из Хазарского каганата, были переписаны, когда это государство окончательно пало.

Российско-советский историк и археолог Михаил Артамонов считал, что на берегах Волги после разгрома хазар обосновались те из огузов, кто противился принятию ислама и не хотел ни попадать под влияние хорезмшахов, ни уходить с сельджуками в Иран и Месопотамию. Эта часть кочевников, по словам Артамонова, «защищала новые приобретения Руси на Волге от мусульманского Xорезма».

Вообще, оказавшись на южной границе русских княжеств, многие торки славянизировались и осели на земле, сформировав уже в XII веке дружественный Киеву союз Черных клобуков — по сути, такое же протогосударство, каким была и огузская конфедерация в Приаралье. Огузские племена помогали русам, в частности, контролировать такие южные форпосты, как Белая Вежа на Дону и Тмутаракань (Тамань). Результаты археологических исследований на территории Белой Вежи показали, например, что часть населения этой крепости в древнерусский период ее истории составляли именно торки.

У союза Черных клобуков имелась собственная столица — город Торческ (недалеко от Кагарлыка в Киевской области Украины), хотя в политическом отношении он был полностью зависим от Руси. Иногда исследователи отождествляют племена этого союза с появившимися позднее в Центральной Азии каракалпаками — тюркские этнонимы и тех, и других идентичны. Вероятнее, впрочем, что в этногенезе каракалпаков участвовали в равной степени и огузы, и печенеги, и кипчаки, и даже монголо-ойратские племена.

Союз Черных клобуков просуществовал до XIII века, когда вместе с русскими княжествами был сметен нашествием монголов. Что показательно, иранский историк Рашид-ад-дин, описывая завоевание южной Руси ордой в 1240 году, отмечает, что хан Батый отправился походом именно «в страну русских и народа черных шапок». Вероятно, на момент монгольского завоевания огузы составляли второй по статусу этнос на землях современной южной Украины.

-

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории? -

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет -

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни -

27 ноября27.11Азербайджанский патч для С5Ильхам Алиев стал своим в Центральной Азии

27 ноября27.11Азербайджанский патч для С5Ильхам Алиев стал своим в Центральной Азии -

14 ноября14.11«Великим державам неинтересны региональные проблемы стран Центральной Азии»Казахстанский историк Буркитбай Аяган — о Центре исламской цивилизации Узбекистана и насущных проблемах в регионе

14 ноября14.11«Великим державам неинтересны региональные проблемы стран Центральной Азии»Казахстанский историк Буркитбай Аяган — о Центре исламской цивилизации Узбекистана и насущных проблемах в регионе -

05 ноября05.11Непроспавшийся мирЛидерам Центральной Азии предстоит вести переговоры с Трампом в непредсказуемых условиях

05 ноября05.11Непроспавшийся мирЛидерам Центральной Азии предстоит вести переговоры с Трампом в непредсказуемых условиях