Тема поворота сибирских рек в Центральную Азию вновь на слуху. 14 ноября Российская академия наук (РАН) объявила о начале проработки современного варианта этого масштабного водохозяйственного проекта, который в 1970–1980-х годах задумывался как одна из самых амбициозных инфраструктурных инициатив СССР. Но теперь, с учетом новых экологических требований и технических возможностей, речь идет уже не о строительстве открытых каналов, а о создании закрытой трубопроводной системы, способной перебрасывать значительные объемы воды из Обской низменности в засушливые регионы Центральной Азии, прежде всего — в Узбекистан. В условиях нарастающего дефицита воды в странах региона, приводящего к деградации экосистем и социальной нестабильности, актуальность проекта кажется очевидной. Однако возникает вопрос: насколько он безопасен? Ведь когда-то от него отказались во многом из-за непредсказуемых экологических последствий.

Мечта о море

Идея переброски вод северных и сибирских рек в засушливые регионы Центральной Азии формировалась на протяжении почти полутора столетий, ее появление тесно связано с именем Якова Демченко — выпускника Киевского университета, который первым, в 1868 году, сформулировал концепцию крупномасштабной переброски стока Оби и Иртыша в бассейн Аральского моря. В своих сочинениях Демченко писал:

«Наводнение Арало-Каспийской низменности оказало бы огромное влияние на взаимные сношения прилежащих к ней стран Европы и Азии, образовав между ними новое Средиземное море пространством от 22 до 24,000 квадратных миль, которое соединялось бы с настоящим Средиземным морем посредством Маныча [река в Калмыкии и Ставрополье, остаток пролива между Каспийским и Азовским морями]... Новое море, существенно увеличив орошение прилежащих к нему стран, (в особенности южных), возвысив в значительной мере среднюю годичную температуру них и еще в большей мере повысив температуру зимы. неизмеримо увеличило бы их экономическое значение».

На государственный уровень обсуждение поворота рек вышло только в советское время. В 1948 году академик Владимир Обручев обратился к Иосифу Сталину с предложением о реализации этого проекта, однако глава государства не загорелся идеей, тем более на тот момент в стадии разработки уже находились такие масштабные начинания, как строительство Главного Туркменского канала (от Амударьи до Каспийского моря) и канала Волга-Урал.

В 1950-х годах идею переброски рек развивал казахский академик Шафик Чокин, а к 1960-м рост ирригационных нужд в Казахстане и Узбекистане сделал обсуждение этого проекта предметом всесоюзных научных совещаний в Ташкенте, Алма-Ате, Москве, Новосибирске. Уже в 1968 году пленум ЦК КПСС дал Госплану и Академии наук СССР поручение проработать детали строительства канала из Сибири в Центральную Азию, а постановление Совмина СССР №612 от 24 мая 1970 года официально объявило приоритетной задачей переброску до 25 кубокилометров воды ежегодно к 1985 году.

Вскоре началась и практическая реализация отдельных этапов: в 1968 году вступил в строй канал Иртыш — Караганда, обеспечивший центральный Казахстан водой для промышленных и сельскохозяйственных нужд, а в 1976 году XXV съезд КПСС формально дал установку на начало работ по «проекту века», определив Союзгипроводхоз генеральным проектировщиком. Научно-проектные команды Академии наук СССР, Госплана и Минводхоза в 1976-1986 годах подготовили 50 томов проектной документации и 10 альбомов карт, подключив к работе более 160 организаций и институтов.

Ориентировочные параметры проекта впечатляли: длина основного канала — 2550 километров, ширина — до 300 метров, глубина — 15 метров, проектная пропускная способность — 1150 кубометров в секунду. Предварительная стоимость оценивалась в 32,8 млрд советских рублей (около $4,5 млрд по современному курсу) при ожидаемой годовой рентабельности до 16%.

В 1986 году по ряду причин, прежде всего экономического характера, проект был закрыт решением Политбюро ЦК КПСС. В отмене строительства сыграли свою роль и рост экологического движения, и активная критика со стороны научного сообщества, видевшего в переброске сибирских рек угрозу для гидрологического баланса Сибири и указывавшего на непредсказуемость последствий такого строительства. В результате пять отделений Академии наук СССР направили в ЦК и Совет министров экспертные заключения, где отмечались грубые ошибки проектирования и экстремальные риски для окружающей среды. Против проекта высказывались в свое время и некоторые политические деятели, например, председатель Совмина Алексей Косыгин, считавший, что экологический ущерб от строительства будет непоправимым.

После развала СССР идея переброски вод не раз возникла в новостной повестке. В 2002 году вернуться к ней призывал мэр Москвы Юрий Лужков, тот еще любитель монументальных строек, а в 2010 ее публично обсуждали президенты России и Казахстана. Нурсултан Назарбаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявлял:

«Такие стратегические проекты решительно сближают наши страны, нам по плечу решать столь мощные интеграционные задачи».

Однако оценки экологов оставались весьма сдержанными. Среди возможных рисков проекта эксперты называли (и называют) затопление сельхозугодий и лесов, подъем грунтовых вод, гибель ценных пород рыбы, нарушения в традиционной жизни коренных народов Севера, изменения режима вечной мерзлоты и гидрологического баланса огромных территорий восточнее Урала.

Вода как роскошь

Пока дискуссии вокруг переброски рек медленно тлели, не выходя за рамки метафизических упражнений, водный кризис в Центральной Азии постепенно переставал быть абстракцией и приобретал все более реальные очертания на фоне общего изменения климата планеты. Площадь ледников Тянь-Шаня и Памира, питающих главные артерии региона — Амударью и Сырдарью, — за последние десятилетия сократились более чем на четверть, тогда как потребление воды лишь набирало обороты на фоне бурного роста населения и промышленного развития региона.

Сегодня в бывших советских республиках Центральной Азии проживает ориентировочно около 80 млн человек — почти в полтора раза больше, чем 30 лет назад, а ежегодный прирост оценивается в 1,5-2%. В регионе активно развиваются промышленность и сельское хозяйство, что ставит водные ресурсы под колоссальное давление. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году население стран Центральной Азии (исключая Афганистан) перевалит уже за 100 млн, а водный дефицит, если не предпринять кардинальных мер, достигнет критических уровней. Объемы некоторых рек Казахстана и Узбекистана за последние годы сократились на 40-70%, а вода в их низовьях стала настолько минерализованной, что больше не годится для потребления и орошения.

В итоге 13% населения региона на данный момент уже не имеют доступа к безопасной питьевой воде.

Между тем, с кардинальными мерами как раз туго: страны Центральной Азии продолжают лидировать в мировом рейтинге по уровню потребления воды на душу населения. И власти могли бы значительно сократить эти цифры, поскольку сегодня в ирригационных системах ежегодно теряется до 35 млрд кубометров драгоценной влаги, то есть около половины того, что идет на полив. Для сравнения — столько же составляет полезный объем Куйбышевского водохранилища, крупнейшего в России.

Эксперты, в свою очередь, настоятельно рекомендуют повсеместно внедрять водосберегающие технологии, такие как капельное и дождевое орошение, лазерное выравнивание полей и автоматизированный учет воды. В Узбекистане и Казахстане уже идут работы в этом направлении, но их масштаб пока весьма скромен, и приложенные усилия никак не влияют на водный баланс региона. К тому же страны Центральной Азии так и не пришли к единому знаменателю в вопросе управления водными ресурсами — сохраняющиеся разногласия и отсутствие единой стратегии ставят под угрозу стабильность водоснабжения и разжигают политические страсти. В итоге война за пресную воду превращается из фантастической страшилки во вполне осязаемую перспективу.

Отдельную проблему для бывших советских республик создают строительные начинания афганских талибов*, направленные на перенаправление ресурсов рек, питающих Центральную Азию. Наиболее масштабным из них стал проект канала Куштепа (Кош-Тепа, Kosh-Tepa), который отводит часть стока Амударьи для орошения земель на севере Афганистана. Длина нового канала должна составить 285 километров, ширина — 100 метров, а глубина — 8,5 метров. Проект рассчитан на отвод из Амударьи до 10 кубических километров воды ежегодно, а это почти треть от всего стока реки, половина которой ниже по течению и так уходит в Каракумский канал с его безнадежно устаревшими дренажными системами.

16 ноября в Ташкенте, на Консультативной встрече президентов государств Центральной Азии, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал «активно вовлекать соседний Афганистан в региональный диалог» по совместному использованию ресурсов Амударьи, однако до сих пор талибы никак не проявляли желания каким-то образом координировать свои действия с соседями.

Вызывает вопросы и низкое качество строительных работ в Афганистане: как писали СМИ, в 2023 году первый участок канала Куштепа дал трещину, в результате чего образовалось искусственное озеро, сравнимое по площади с Чарвакским водохранилищем под Ташкентом. На все претензии официальные лица в Кабуле отвечают, что, дескать, Афганистан не брал на себя никаких обязательств перед другими странами и будет распоряжаться водными ресурсами на своей территории, как ему заблагорассудится.

На той же встрече в Ташкенте Мирзиёев предложил объявить 2026–2036 годы «десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии». Что именно подразумевается под этой инициативой, пока не очень понятно. Однако маловероятно, что, говоря о «практических действиях», президент Узбекистана имел в виду реализацию проекта «поворота сибирских рек», учитывая его масштабность и связанные с ним сложности.

Всего-то 100 миллиардов

Объявивший о возвращении к проекту переброски рек научный директор Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян уточнил в интервью РБК, что такое решение было принято еще в октябре на октябрьском заседании научного совета Отделения наук о Земле РАН. На этой встрече были озвучены и возможные технические параметры будущего трубопровода – длина 2100 километров и ежегодная пропускная способность в 5,5 кубических километра. Хотя назывались цифры в 20 и даже в 70 кубических километров, что составляет половину от общего объема стока всех рек Центральной Азии (совокупный ежегодный сток великих сибирских рек при этом оценивается в 3 тысячи кубокилометров). Сумму инвестиций в строительство на заседании оценили в $100 млрд, а срок пуска первой очереди — в 10 лет.

По словам Данилова-Данильяна, РАН предложит Минобрнауки РФ включить финансирование научно-исследовательских работ по данному направлению в государственный план. Когда это случится — неизвестно, но, как считает сам ученый, проект строительства водовода в Центральную Азию «не требует срочного воплощения», с чем, конечно, можно поспорить.

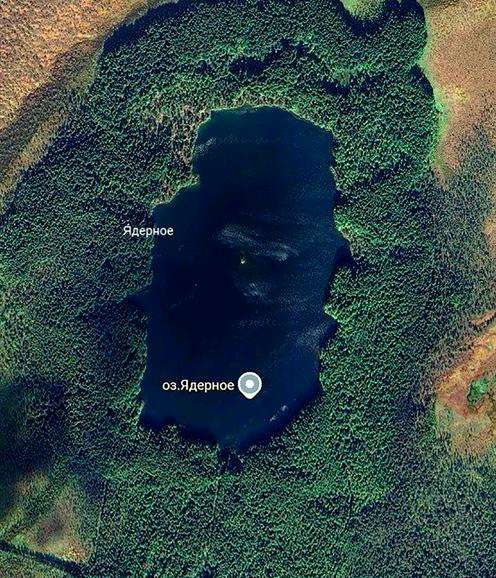

Помимо собственно строительства трубопровода из Сибири в Узбекистан, в РАН обсудили и проект переброски вод северных рек России – Печоры и Северной Двины – в бассейн реки Волги. Этот грандиозный план, он же «Проект Тайга», тоже родом из советских времен. Причем в начале 1970-х годов дело даже дошло до его воплощения в жизнь, когда на севере Пермской области, между Печорой и Колвой (притоком Камы), был произведен подрыв трех ядерных зарядов. Воронки от этих взрывов, по замыслу проектировщиков, должны были составить основу будущего канала для переброски северных вод в мелеющий Каспий. От проекта благоразумно отказались, а образовавшееся в тайге озеро Ядерное до сих пор «фонит».

Первые реакции на заявление Данилова-Данильяна вполне ожидаемо были скептическими. Например, профессор кафедры экологии и комплексного использования водных ресурсов РУДН Михаил Болгов считает, что проект «поворота рек» не получит в ближайшие время никакого развития из-за финансовой составляющей:

«Я думаю, идея никуда не сдвинется в ближайшее время, так как нет инвесторов на проект. Мы можем сделать технические расчеты, а кому надо, тот пусть и инвестирует. Даже построить можем, но кто заплатит и какие последствия будут – экономические, экологические и так далее. Все осталось на уровне 1986 года».

По словам Болгова, архивы с расчетами советских времен были утеряны, так что всю проектную работу нужно начинать заново. Вместе с тем специалист не исключает, что, если ученые сделают вывод об «экономической реальности» и «экологической нейтральности» проекта, к нему можно будет вернуться.

Со своей стороны заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимир Кириллов сомневается в реальности проекта, исходя из политической составляющей:

«В настоящее время это нереально по политическим причинам. Я реалист и точно знаю, что на сегодняшний день не договорятся страны, которые причастны к этому региону… Конечно, было бы хорошо, если бы сейчас страны Центральной Азии и России дружно провели детальнейшее исследование того же стока реки Оби, возможности его части для каких-то таких проектов. Но на сегодняшний день мой прогноз простой – такой проект не будет реализован».

Тем не менее, по словам Кириллова, с научной точки зрения было бы полезно проанализировать целесообразность проекта и уже на основе сделанных выводов разработать какие-то локальные решения для Центральной Азии – возможно, не по всему бассейну той же Оби, а по его отдельным частям. Однако вариант «сейчас мы возьмем часть стока Оби и отправим» нереален как на уровне экологической целесообразности, так и в плане политической неразрешимости, заявил ученый в интервью РИА Новости.

Осторожно высказываются о проекте и эксперты в самой Центральной Азии. По мнению директора Центра исследовательских инициатив Ma'no (Узбекистан) Бахтиера Эргашева, странам региона следовало сперва подумать именно об экономии воды, перейдя, например, на менее влаголюбивые сельскохозяйственные культуры:

«Не нужно ничего придумывать, нужно просто начать экономить воду. И тогда не нужно будет ни с Россией торговаться по поводу переброски воды сибирских рек, ни поднимать вой по поводу политики Афганистана».

А кто-то смог?

Разумеется, в сегодняшних реалиях постсоветского пространства строительство 2000-километрового трубопровода с пропускной способностью на уровне ежегодного стока Москвы-реки или Урала (в его нынешних кондициях) кажется чистейшим прожектерством. Особенно с учетом политической турбулентности и финансовых неурядиц внутри самой России.

И все же теоретически подобное строительство возможно, что доказывает мировая практика. В качестве удачного примера сооружения сопоставимого по масштабам объекта часто приводят Великую рукотворную реку (Great Man-Made River, GMR) – сеть водоводов в Ливии, построенную в годы правления Муаммара Каддафи. С ее введением в строй по трубопроводам и акведукам, общая длина которых составляет свыше 2800 километров, в крупнейшие города Ливии на побережье Средиземного моря (Триполи, Бенгази, Адждабия) стало ежегодно поступать около 2 кубокилометров пресной воды, добываемой из водоносных горизонтов по всей стране, включая самые засушливые участки пустыни.

Работы по сооружению этой «реки» начались в 1984 году и в основном были закончены спустя 30 лет, хотя расширением и модернизацией некоторых участков проекта занимались и позже, вплоть до 2010-х годов, то есть до самых последних дней ливийского диктатора. Стоимость строительства оценивалась в $25 млрд, причем всю расходы правительство Каддафи покрыло самостоятельно, не прибегая к внешним займам.

Но и достижения ливийской Джамахирии блекнут на фоне проектов, которые в настоящий момент реализуются в Иране и Китае. В государстве победившего шиизма уже построена и запущена первая линия сети трубопроводов, которые будут перекачивать опресненную воду из Персидского залива в засушливые центральные и восточные районы страны. Стоимость работ оценивается в $30 млрд, а завершение строительства намечено на 2030 год. Общая длина искусственных водотоков по плану должна составить 3700 километров.

В КНР с 2002 года реализуется еще более внушительный проект, авторство которого приписывают самому Великому Кормчему. Здесь строятся сразу три канала протяженностью около 1300 километров каждый, по которым вода из Янцзы будет поступать в северные регионы Поднебесной в объеме до 15 кубокилометров ежегодно. Работы должны быть закончены к 2030 году, а расходы на строительство могут достигнуть заоблачных $500 млрд.

Впрочем, человеческая фантазия всегда превосходила человеческие же возможности, и есть несколько гидротехнических проектов, которые по масштабам превосходят даже переброску сибирских рек и, вероятно, по этой же причине они так и остались нереализованными. Один из них — проект затопления впадины Каттара в египетской пустыне. Это огромное – площадью около 20 тысяч квадратных километров – понижение суши глубиной до 130 метров ниже уровня моря волновало инженеров, начиная с конца XIX века. Предлагалось превратить впадину во внутреннее море за счет строительства канала из Средиземного моря. Его воды не только бы сделали внутренние области Сахары цветущим оазисом, но и вращали бы турбины гигантской электростанции. Альтернативный проект предусматривал прокладку к впадине 320-километрового трубопровода от реки Нил.

В 1950–1960-х годах к этой идее подключилось даже ЦРУ. Затопление впадины, как полагали аналитики управления, способно было бы принести мир и гармонию на Ближний Восток. Правда, для прокладки канала или туннеля предлагалось также использовать ядерные взрывы. В итоге слишком сложная геология проекта, минные поля, оставшиеся в Египте со Второй мировой войны, и перспектива радиационного заражения заставили отказаться от этого плана. Вместо оводнения впадины Каттара власти в Каире взялись за реализацию проекта «Новая долина», в рамках которого водохранилище Насер на Ниле соединили с озерами Тошка на юго-западе страны. Это позволило увеличить количество пахотных земель и запустить среди песков Сахары новые сельскохозяйственные производства.

*Организация признана террористической и запрещена в ряде стран.

-

24 декабря24.12Очищать и ZIYAтьЧто Китай может предложить странам Центральной Азии в сфере «зеленой» экономики

24 декабря24.12Очищать и ZIYAтьЧто Китай может предложить странам Центральной Азии в сфере «зеленой» экономики -

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет -

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни -

27 ноября27.11Азербайджанский патч для С5Ильхам Алиев стал своим в Центральной Азии

27 ноября27.11Азербайджанский патч для С5Ильхам Алиев стал своим в Центральной Азии -

14 ноября14.11«Великим державам неинтересны региональные проблемы стран Центральной Азии»Казахстанский историк Буркитбай Аяган — о Центре исламской цивилизации Узбекистана и насущных проблемах в регионе

14 ноября14.11«Великим державам неинтересны региональные проблемы стран Центральной Азии»Казахстанский историк Буркитбай Аяган — о Центре исламской цивилизации Узбекистана и насущных проблемах в регионе -

05 ноября05.11Непроспавшийся мирЛидерам Центральной Азии предстоит вести переговоры с Трампом в непредсказуемых условиях

05 ноября05.11Непроспавшийся мирЛидерам Центральной Азии предстоит вести переговоры с Трампом в непредсказуемых условиях