15 ноября в Чуйской области на строительном объекте у села Константиновка поссорились водители грузовиков — кыргыз и китаец. Два повелителя руля и тормоза не поделили дорогу: слово за слово, и конфликт перерос в драку, к которой примкнули как другие китайцы, так и граждане Кыргызстана. Закончилось все печально — двадцатилетний бишкекчанин попал в Чуйскую областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и другими повреждениями. По горячим следам правоохранительные органы задержали и доставили в Чуйское РОВД 44 человека, 16 из которых поместили в изолятор временного содержания.

Провокаторов пересажаем

Кыргызско-китайское побоище у Константиновки, увы, не первое и, скорее всего, не последнее. Из недавних происшествий можно вспомнить хотя бы разборку китайцев и кыргызов на золотом руднике Талды-Булак Левобережный, в ходе которой был убита лошадь. Чем провинилась несчастная скотина, сказать сложно — видимо, просто попала под горячую руку. Точнее говоря, не под руку, а под китайский трактор, но сути это не меняет.

В драке у Константиновки обошлось без живодерства, но оптимизма это не прибавляет — похоже, накал взаимной неприязни между местными и приезжими, формировавшийся в последние годы, не снижается, а только растет. Растут и множатся и обвинения в адрес китайцев.

Так, блогер под ником bolot_vahoel (Болот Темиров) пишет, что после драки у Константиновки 14 граждан Китая были посажены в СИЗО. Однако на следующий же день, по его словам, явился посольский работник КНР и вызволил их. И хотя по официальным сведениям, граждане Китая, участвовавшие в драке, остаются под арестом, люди верят не СМИ, а словам блогеров и независимых журналистов. А за словами этими кроется недвусмысленный вопрос обывателя: «Почему китайцам у нас в Кыргызстане все можно?»

Ситуацию дополнительно осложнил тот факт, что вся история произошла накануне визита в Кыргызстан министра иностранных дел Китая Ван И, который прибыл в республику 19 ноября.

Насколько серьезно обстоит дело, можно понять хотя бы по тому, что о драке немедленно высказались руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков и министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев. Чуть позже к ним присоединился сам президент Садыр Жапаров, дав интервью «Кабару». Суть его слов можно свести к нескольким главным положениям:

▪️ драка в Чуйской области имела бытовой характер;

▪️ деятельность иностранных рабочих кыргызстанские власти полностью контролируют;

▪️ китайцев предупредили, что драться нехорошо (как минимум, нехорошо драться с кыргызами);

▪️ граждане Кыргызстана не всегда работают добросовестно, да и специалистов в стране не хватает. Государство воспитывает новые кадры, а пока их нет, привлекают иностранцев.

И, наконец, главное.

Как считает президент, проблему кыргызско-китайских конфликтов перед выборами специально раздувают некие злобные «провокаторы».

У них, мол, две темы — электроэнергия и китайцы, увидеть позитивные тенденции они не способны. Однако за провокаторами наблюдают и, если они перейдут грань, их арестуют.

К сожалению, несмотря на убежденность Жапарова в своей правоте, вопрос не исчерпан. В первую очередь потому, что глава республики парит в эмпиреях, и причина конфликтов простых кыргызских граждан и китайцев для него не всегда ясна. Между тем конфликты эти носят системный характер и связаны не только с особенностями внешней политики Китая, но и со спецификой китайского отношения к окружающему миру.

Стоит, пожалуй, разобраться со всем по порядку.

Виновен по всем статьям?

Имела ли нынешняя драка с китайцами бытовой характер? В общем-то, конечно. Никто не выходил с националистическими лозунгами и требованиями к китайцам убраться вон. (Хотя подобное и случалось в предыдущие годы). Повздорили, подрались — с кем не бывает.

Вопрос не в этом, а в том, что у всякого конфликта есть свои причины. В данном случае причины эти можно разделить на идейные и бытовые. Идейной причиной служит подозрительное отношение к китайцам, проще говоря — китаефобия, которой, как ни печально, в какой-то мере заражены многие кыргызы. Чем же кыргызстанскому обывателю не нравится китаец — такой хороший по мнению самого китайца? Ответ прост: местных жителей раздражает активность китайцев, их мобильность и нахальство.

Китайцев обвиняют во всех грехах, начиная от того, что они трудятся незаконно и не платят налогов, и заканчивая тем, что они организуют тайные бордели и скупают землю и квартиры, отчего стоимость жилья — и не только его — идет вверх. Любопытно, что последнее обвинение китайцы в двухтысячные сами адресовали иностранцам, приезжающим в Китай. Теперь вот настало время получить его обратно.

Китайцы, по мнению жителей Кыргызстана, чувствуют себя в республике настолько вольготно, что позволяют себе водить машину, не имея прав, и при этом грубо нарушать ПДД. СМИ, правда, деликатно называют проштрафившегося «иностранцем», но людей не обманешь: разве иностранец не может быть китайцем?

Местные жители утверждают, что китайцы де-факто организуют в кыргызских городах чайна-тауны, где вывески — не на кыргызском и русском языках, а на китайском, который пока еще в число государственных языков Кыргызстана не входит. Тут, правда, стоит заметить, что надписи на китайском появились даже в России, и не во Владивостоке или Хабаровске, а в Москве и Петербурге. Здесь имеются уличные указатели на китайском языке, а в офисах Сбера надписи на талончиках дублируются не только на английском, но и на китайском.

Впрочем, есть обвинения и посерьезнее китайской грамоты. Граждане негодуют по поводу дикого происшествия — якобы два китайца выпивали с местной девушкой, потом повздорили с ней и то ли сбросили ее с 8 этажа, то ли она сама выпрыгнула. По слухам, после этого их как ни в чем не бывало выпустили за границу. Каких-то безусловных документальных подтверждений случившемуся не предъявляют, если не считать обращения молодого китайца, который, рассказывая об этой истории своим соплеменникам, призывает их уважать местные обычаи, религию и законы и не дискредитировать свою китайскую родину.

Сказано не в бровь, а в глаз. Далеко не все китайцы склонны уважать чужие обыкновения. Да и сами манеры китайцев раздражают представителей самых разных народов, а не только кыргызов. Часто сыны Поднебесной смотрят на тех, кто рядом с ними, свысока. Образ маленького, улыбчивого и услужливого китайца, который мы знали по книгам и фильмам, остался далеко в прошлом.

В чем же дело? Действительно ли китайцы такие плохие, и если да, то почему? Тут, пожалуй, стоит уточнить. Китайцы не то чтобы какие-то особенно плохие, просто они совсем другие. И сходства между ними и прочими народами, расположенными на запад от Китая, не больше, чем между кыргызским алфавитом и китайскими иероглифами.

Одни выше других

Исторически сложилось, что на протяжении многих веков китайцы считали свою страну центром мира, свою древнюю культуру наилучшей, а всех вокруг — варварами. До поры до времени такой взгляд имел некоторые основания, во всяком случае, применительно к окружавшим их народам. Но лишь до поры до времени. В XIX-XX веках Запад продемонстрировал китайцам всю сомнительность их убеждения в своем превосходстве. Тогда иностранцы неоднократно применяли силу и подвергали Китай небывалым унижениям. Однако в глубине души китайцы все равно считали себя духовно выше. Правда, теперь уже они не только презирали иностранцев, но и боялись их.

В последние же десятилетия КНР совершила мощный экономический рывок и стала второй (а по некоторым показателям и первой) экономикой мира. Сегодня Китай силен, могуч, богат, он выдает кредиты целым странам, он строит на их территориях предприятия, он осваивает их полезные ископаемые — одним словом, ведет себя как гегемон. Отдельно же взятые китайцы, видя это, экстраполируют мощь китайского государства на себя и считают, что раз Китай теперь в мире главный, то и они как китайцы — тоже везде главные.

В Поднебесной отношения между людьми, даже между родственниками, традиционно вертикальные, неравноправные: всегда кто-то выше, а кто-то ниже. Эту же систему координат китаец по мере возможностей старается распространить на весь мир. При этом, естественно, он не хочет быть ниже, а старается встать повыше — в том числе и над жителями той страны, куда он приехал. И для этого у него есть вполне достаточные, по его мнению, основания.

В первую очередь это деньги. Идет ли речь об инвестициях или о простом туризме, китаец дает деньги — и это, с его точки зрения, сразу ставит его выше местных жителей.

В принципе, в самом Китае положение вышестоящего вовсе не подразумевает, что можно нагло попирать права того, кто ниже, и не соблюдать никакого политеса. В Поднебесной существуют гуаньси — система взаимных связей и обязательств. При этом нижестоящий должен делать что-то для вышестоящего, но и вышестоящий не свободен от определенных обязательств по отношению к нижестоящему.

Однако с иностранцами дело обстоит проще. Поскольку они варвары, не знают китайской культуры и китайских цивилизационных норм, гуаньси по отношению ним не действуют. Таким образом, китайцы за границей часто смотрят на местных жителей, как на обслуживающий персонал, сверху вниз. Вследствие этого ситуация часто принимает совершенно непристойный вид.

Так, с начала двухтысячных некоторые европейские гостиницы отказывались бронировать номера для китайцев, потому что с точки зрения европейцев те вели себя безобразно. В частности, вместо того, чтобы бросать мусор в ведро, раскидывали его по всему номеру. Китайцы проявляли вопиющую неаккуратность: от еды и лекарств на белье, коврах и стенах гостиниц оставались невыводимые пятна. Справедливости ради стоит сказать, что примерно так же китайцы вели себя и в родных китайских гостиницах. Но и там со временем начались скандалы, потому что обслуге, да и хозяевам гостиниц изрядно надоело такое свинство.

Тем не менее, общий китайский посыл в этом случае ясен: я заплатил деньги и делаю, что хочу, а обслуга-фувуюань пусть за мной прибирает. За границей это настроение усугубляется еще и тем, что китайцев здесь, по их мнению, окружают варвары, с которыми и вовсе нечего церемониться.

Конечно, это позиция не всех китайцев, есть и среди них нормальные, хорошо воспитанные люди. Но таких меньшинство. Причина в том, что в двадцатом веке почти полностью была истреблена китайская интеллигенция, точнее сказать, образованное сословие. Сословие это до поры до времени могло указывать народу, что делать нужно, а чего ни в коем случае не следует. Однако в эпоху так называемой «культурной революции», когда единственной ценностью был объявлен цитатник Мао, люди образованные истреблялись массово и публично. Немногие из тех, кому удалось спастись, забились по щелям и старались подстроиться под неграмотную массу.

Коммунистическая мораль, которой учили китайцев в КНР, не смогла заменить ни конфуцианского кодекса благородного мужа, ни просто приличных манер. Хотя, скажем, перед Олимпиадой 2008 года власти все-таки пытались цивилизовать широкие народные массы, развешивая повсюду правила поведения. Среди них была, например, рекомендация не смеяться слишком громко. Хотя на фоне того, на что способны китайцы, эта рекомендация звучит почти умилительно.

Невидим и экстерриториален

У себя на родине китайцы могут быть крикливыми, но не очень драчливыми. Драк они побаиваются — можно ведь и по физиономии получить, не говоря уже об административных последствиях. Главный аргумент в китайских драках на китайской родине — страшные крики и бесконтактное размахивание конечностями. Но если уж дело дошло до принципа и деваться некуда, китайцы могут и нож употребить. А если ножа нет (холодное оружие в Китае запрещено к ношению), то используют все, что под руку попадется — палки, камни, трактора и прочие блага цивилизации.

Неприятные последствия китайских драк усугубляются тем, что, во-первых, китайцы склонны использовать в драках численный перевес, и во-вторых, за границей китайца настигает ошибочное ощущение вседозволенности. Единственная вещь, которой он по-настоящему боится — это Коммунистическая партия Китая и китайские силовые органы. А за границей местные законы он всерьез не воспринимает, в глубине души полагая себя экстерриториальным только потому, что он китаец. Это ощущение усиливает тот факт, что китайские власти стоят на страже интересов своих граждан, оказавшихся за границей, и всегда за них вступаются.

Публичные скандалы, которые в последние годы стали визитной карточкой китайцев, граждане Поднебесной склонны закатывать как у себя на родине, так и за границей. Это кажется иностранцам странным: ведь все знают, что китайцы очень терпеливые. Возможно, это и так, и китайцы до сих пор обладают большим терпением, вот только не считают нужным его проявлять — особенно на чужбине. И это при том, что Китай — родина всех и всяческих церемоний. Однако нынешний китаец с окружающими не слишком церемонится — тем более за границей. Для жителей Поднебесной все иностранцы, в общем-то, на одно лицо, при этом китайцы знают, что иностранцы их тоже не особенно различают. По этой причине за границей китайцы иногда чувствуют себя почти невидимками. Даже если китаец сделал что-то не то, ему достаточно лишь на мгновение исчезнуть из поля зрения окружающих, и его уже никто не узнает, и уже можно говорить: а это не я, вы меня с кем-то перепутали.

Как ни грустно, но, в общем и целом, имидж у китайцев не очень хороший. Причиной этому, как уже говорилось, история Китая, иные традиции, обычаи, религиозные воззрения и даже иные мораль и нравственность. Западному человеку может показаться, что у современных китайцев и вовсе нет никакой морали, кроме коммунистической, положениям которой, впрочем, не всегда следуют даже сами коммунисты.

Но это не совсем так. На самом деле моральные категории чрезвычайно проработаны в традиционной китайской философии. Однако если говорить о современных китайских гражданах, то для большинства из них классическая китайская философия и мораль — дела давно минувших дней. У них нынче своя философия и мораль, никак не совпадающая с иностранной. И если, например, в странах бывшего СССР сотрудничество с разведкой и контрразведкой считается делом не вполне, что ли, приличным, то у китайцев таких предрассудков нет. Нет у них и многих других предрассудков, которые мы считаем само собой разумеющимися. И этот факт ставит в тупик тех, кто так или иначе сталкивается с китайцами в быту.

Научиться говорить на равных

Подводя итог, можно сказать следующее. При всяком конфликте кыргызских граждан с китайцами власти Кыргызстана оказываются в сложном положении. Иметь дело с Китаем на самом деле выгодно, а в некоторых случаях это просто жизненно необходимо. Именно поэтому власти пытаются успокоить граждан, выпустить пар, привести аргументы в пользу того, что нет оснований обвинять китайцев во всех мыслимых и немыслимых грехах.

«Мы не изобретаем велосипед, — заявил министр иностранных дел Кыргызстана. — Во всем мире нанимают иностранных рабочих — как дешевую, так и квалифицированную силу. Китай нам ничего не должен. Это мы временно нуждаемся в их помощи. Если возникают недоразумения, давайте решать их спокойно и по закону».

Золотые слова. Но это слова дипломата, стратега, способного подняться над ситуацией и увидеть перспективу. У простых обывателей перспектива совсем другая, и страх у них простой: китайцы придут и все захватят. Те, кто пограмотнее, говорят даже об угрозе суверенитету республики в тех или иных областях.

Любой здравомыслящий человек, не знающий китайцев, скажет, что это невозможно. Любой знающий скажет, что такие опасения могут быть не беспочвенны. Китаец подобен газу — он стремится занять собой все свободное пространство. Это же с полным основанием можно отнести и к внешней политике КНР. В последние годы Поднебесная ясно дала понять, что нет такого места в мире, куда не распространяются ее интересы.

Получается, что и с китайцами страшно, и без китайцев плохо. Что же делать, как решить проблему?

На низовом, бытовом уровне — не бояться китайцев. Не нужно скандалить с ними, лезть в драку, или устраивать публичные разборки. Напротив, следует твердо и спокойно объяснять свою позицию, упирая на такие вещи, как закон, порядок и цивилизованность. Причем объяснять не обязательно на китайском языке. Можно на кыргызском, на русском или на любом другом, который удобен лично вам — если надо, китаец поймет, чего от него хотят. В разговоре с китайцем надо быть последовательным и упорным, что называется, дожимать — но использовать исключительно словесные аргументы.

Если же говорить о вещах межгосударственных, тут власти Кыргызстана должны добиваться, чтобы китайские власти вели серьезную разъяснительную работу среди своих граждан, отправляющихся за границу. И речь здесь не просто о том, чтобы усилить контроль за своими компаниями и уважать традиции страны, как обещает Пекин, — для китайца это пустые слова. Нужно, чтобы граждане Поднебесной научились равноправным отношениям с представителями других наций.

Необходимо, чтобы простые китайцы уяснили, что, выезжая за границу, они отправляются не к диким варварам в качестве хозяев и наставников, а к народам, не уступающим им ни по каким показателям. Что китайцы не деньги раздают нуждающимся, а делают совместный бизнес, где есть строгие поведенческие правила, которые касаются всех сверху донизу. Если понадобится, это же самое власти Кыргызстана должны сами объяснять новоприбывшим. И не надо бояться определенности в этом вопросе — китайцы ведь не из благотворительных соображений развивают активность в других странах, им это выгодно по самым разным причинам.

Организовать все вышесказанное совсем не легко. Но еще труднее находиться с приезжими в состоянии необъявленной войны, когда чувствительный урон несут обе стороны.

-

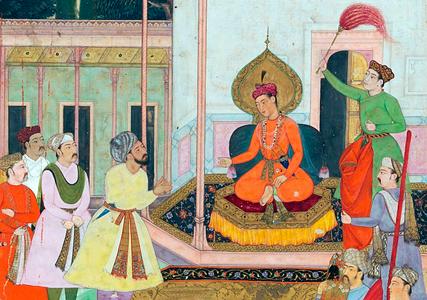

20 февраля20.02Из Ферганской долины — на трон ДелиКак потомки Бабура сплавили степную кровь, персидскую культуру и индийские традиции

20 февраля20.02Из Ферганской долины — на трон ДелиКак потомки Бабура сплавили степную кровь, персидскую культуру и индийские традиции -

18 февраля18.02Через тернии к звездамНасколько реальны планы Узбекистана стать космической державой

18 февраля18.02Через тернии к звездамНасколько реальны планы Узбекистана стать космической державой -

16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре

16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре -

13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию

13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию -

10 февраля10.02От революции к разрыву?Почему в Кыргызстане отправили в отставку влиятельного «серого кардинала» и что за этим последует

10 февраля10.02От революции к разрыву?Почему в Кыргызстане отправили в отставку влиятельного «серого кардинала» и что за этим последует -

10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой

10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой