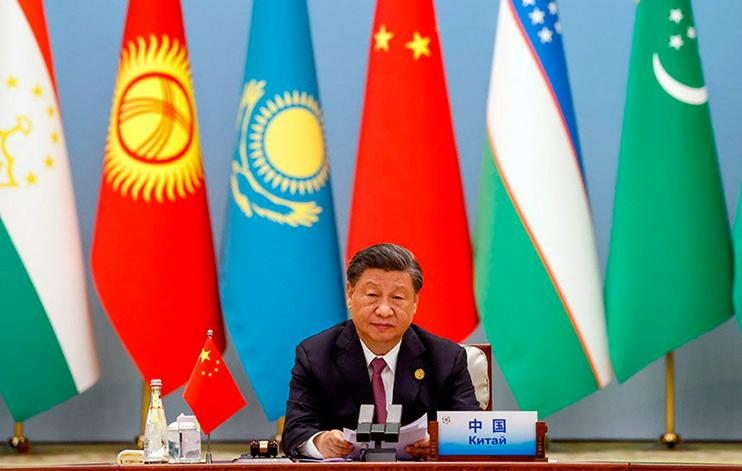

Завершившийся недавно саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наметил новые перспективы не только для стран Центральной Азии, но и для всего мира. Кое-кто полагает, что он и вовсе стал заявкой на изменение существующего миропорядка. Предположения эти не случайны: во время саммита председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул так называемую Инициативу глобального управления, которую, в частности, поддержал президент Путин.

Эксперты восприняли эту инициативу как смену китайского взгляда на мировую политику. Так, по мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василия Кашина, целью новой китайской инициативы является постепенная трансформация глобальных институтов и правил поведения на международной арене, по сути — формирование нового международного порядка, соответствующего, ни много ни мало, китайским представлениям и интересам.

Как полагают наблюдатели, ШОС переходит от деклараций к институционализации и созданию постоянно действующих органов. В их число, в частности, войдет Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, который разместят в Ташкенте, и Антинаркотический центр ШОС в Душанбе.

Новые идеи Си Цзиньпина на Западе восприняли с опаской. Кое-кто даже увидел в них попытки подменить Шанхайской организацией сотрудничества ООН. Подобные подозрения, конечно, немедленно опровергаются и самими китайцами, и их стратегическими союзниками, такими, как Россия. Однако, учитывая последние обстоятельства, в частности, готовность Индии сотрудничать с КНР, идея китаецентричного мира, действующего в пику Западу, не кажется такой уж фантастической.

Как именно мог бы существовать такой мир, можно понять уже сейчас, опираясь на сложившуюся в последние годы модель отношений Китая и Центральной Азии. На этом примере довольно ясно проявляются экономические, политические и гуманитарные практики Поднебесной — во всяком случае, как их видит некитаец.

Колониализм в исполнении коммунистов

В девяностые годы прошлого века главным экономическим и политическим партнером для Центральной Азии, безусловно, была Россия. По сохранившейся еще с советских лет привычке она воспринималась метрополией, а республики региона — чем-то вроде провинций. Несмотря на юридическую и фактическую независимость, в политике, экономике и даже в быту они постоянно оглядывались на Москву.

Доходило до смешного. Скажем, в 90-е в Казахстане компьютеры китайской сборки продавались в магазинах по несусветным ценам. Причина была в том, что компьютеры эти приобретались российскими продавцами в Китае, везлись в Москву, там покупались казахскими бизнесменами и перевозились в Казахстан. И это вместо того, чтобы напрямую импортировать их в Казахстан из Китая.

Наследие советских лет было настолько весомым, что в конце девяностых вдруг стало ясно, что молодая казахская интеллигенция не знает родного языка, поскольку всю жизнь говорила и читала только на русском. В те годы случалось, что в высшем руководстве крупных казахстанских компаний не было ни одного человека, говорящего по-казахски. Среди молодых интеллектуалов и просто специалистов началось движение за изучение казахского. На этом пути возникали неожиданные казусы. Так, провинциалы и выходцы из аулов высмеивали литературный язык молодежи, говоря, что он «не настоящий казахский».

Шли годы, Россия продолжала реализовывать свои политические и экономические планы в регионе. Китай богател и постепенно усиливал свое влияние на Центральную Азию. Поначалу политика КНР в регионе опиралась на достаточно простые цели. Вот как их формулировали в 2004 году китайские эксперты, а именно замдиректора НИИ «Шанхайская организация сотрудничества» Ли Лифань и сотрудник Института Центральной Азии Ланьчжоуского университета Дин Шиу: «В результате долгого поиска и тщательной подготовки центральноазиатская стратегия Пекина определилась. Она направлена на то, чтобы, опираясь на ШОС… осуществлять свои стратегические интересы, которые прежде всего сосредоточены в сфере освоения ресурсов Центральной Азии». (Альманах «Китай в мировой и региональной политике. История и современность». Выпуск XIII (специальный). ИДВ РАН, 2008. Стр. 148).

Цели, как сказали бы сейчас, вполне неоколониалистские. И вообще, Китай в XX веке, несмотря на коммунистическую риторику, очевидно встал на колониальные рельсы. Осуждать его трудно: китайцам надо было выбираться из пропасти, в которой страна оказалась после катаклизмов XX века — падения империи, гражданской войны и японской оккупации. Большой скачок, культурная революция и другие идеологические кампании Мао Цзэдуна тоже не добавили Китаю устойчивости. Реформы Дэн Сяопина несколько улучшили положение, но КНР было еще очень далеко не только до развитых западных стран, до даже до так называемого среднезажиточного общества — цели, которую поставил перед экономикой Дэн Сяопин.

Наиболее простым и быстрым способом обогащения тогда казалось именно освоение чужих ресурсов. Отсюда и проистекала политика Китая по отношению к Центральной Азии в 2000-2010-е годы.

В то время страны региона не только активно торговали природными ресурсами и естественными монополиями, но также брали кредиты у КНР. Это давало им сиюминутную выгоду, но в перспективе грозило серьезными неприятностями вплоть до утраты суверенитета. Так, во всяком случае, полагали некоторые политологи и представители национальных общественно-политических движений.

Кто-то всегда выше

Несмотря на очевидные выгоды от сотрудничества с Китаем, в странах Центральной Азии, в первую очередь в Казахстане и Кыргызстане, начала разрастаться китаефобия. Причин у нее было какое-то количество, от исторических вроде войны с джунгарами, за которыми стояли китайцы, до политических, связанных с тем, что Китай на своей территории дискриминировал некоторые нацменьшинства, среди которых были как казахи, так и кыргызы.

Впрочем, наиболее явной причиной китаефобии, вероятно, была политика КНР на осваиваемых его компаниями территориях. Создавая свои предприятия в Центральной Азии, китайцы обычно завозили и китайских работников, лишая местных жителей вожделенных рабочих мест. Если же местные и работали на китайских предприятиях, то считались чем-то вроде людей второго сорта — так, во всяком случае, трактовали они обращение с собой китайского начальства. Ситуация в их глазах выглядела следующим образом: культурно чуждый китаец занимает их место и наживается на их природных ресурсах.

Недовольство казахского обывателя выразилось в антикитайских протестах 2016-2020 годов. Наиболее мощная волна поднялась осенью 2019 года, началась она в городе Жанаозен. Местные жители выступили против строительства совместных с Китаем предприятий и призвали правительство брать кредиты не у Китая, а на Западе. Митинги против китайской экспансии прошли тогда в столице и в ряде крупных городов.

Масла в огонь добавляло пренебрежительное и высокомерное отношение китайцев к местным жителям, с чем те, естественно, мириться не хотели. Конечно, отношение титульной русской нации к нацменьшинствам во времена СССР тоже оставляло желать лучшего, однако в те годы официально проводилась политика равенства всех народов в рамках единой советской нации. В ходу были довольно обидные анекдоты про грузин, армян, чукчей и так далее, но люди все-таки понимали, что жить им в одной стране. На этом фоне обычным делом были хорошие рабочие отношения и даже дружба между представителями разных народов. Ксенофобия, разумеется, тоже была, но чаще всего она имела, так сказать, «горизонтальный» характер: мы их не любим, потому что боимся, или просто потому, что они чужие и не совсем понятно, чего от них ждать. Но она отчасти нивелировалась общим для всех языком общения и общим культурным фоном, построенным на советской идеологии. Так или иначе, ксенофобии не позволяли слишком уж разгуляться — за этим зорко приглядывало всевидящее око КПСС.

С китайцами дело с самого начала обстояло иначе. В двухтысячных они заявлялись на землю республик Центральной Азии, как хозяева, и смотрели на местных жителей сверху вниз. Впрочем, это позволяли себе не только простые китайские работники и бизнесмены. В 2016 году тогдашний посол КНР в Казахстане Чжан Ханьхуэй, которому не понравилось, что Астана ужесточила визовые требования для граждан Китая, буквально взорвался, заявив: «Это очень грубо, это унижение! У них (казахов) есть представление, с кем они имеют дело?».

Стоит заметить, что такой взгляд китайцев на представителей других народов и наций имеет определенные исторические причины.

Первой и главной из них является привычная для китайцев иерархия, которой пронизано вся их культура. Здесь традиционно не было равных партнерских связей, в отношениях одна сторона или один человек обязательно находились выше другого. Это касается и семейных отношений: в китайском языке, например, слово «брат» практически не употребляется отдельно, брат всегда или старший, или младший, то же касается и сестер. Даже бабушки и дедушки в Поднебесной не равны между собой: предки по отцовской линии считаются важнее и значительнее, чем по материнской.

Этот феномен складывался тысячелетиями. Изначально он, очевидно, был связан с культом служения предкам, когда жертвоприношения им приносит старший в роду мужчина. Позже такой порядок был закреплен конфуцианской философией, сформулировавшей понятие «сяо» — сыновней почтительности и подчинения младшего старшему. В эту систему обычно входят отношения в семье, подчинение нижестоящего вышестоящему и покорность подданного государю, который, по определению самих китайцев, является «фуму», то есть отцом и матерью всего китайского народа.

Ханьцы и мусульмане

По мнению китайцев, они, приходя со своими проектами и деньгами в Центральную Азию, оказывались в положении начальства, а те, кто на них работал, в первую очередь местные жители, — в положении подчиненных. Подчиненные, естественно, обязаны были слушаться начальство и смотреть на него снизу вверх.

Стоит заметить, что отличительной чертой китайского сяо является тот факт, что в обмен на послушание и почтительность вышестоящий обеспечивает нижестоящему покровительство и защиту. Однако на жителей Центральной Азии это правило, очевидно, распространялось не вполне — опять же, из-за специфики китайских представлений о мире.

Согласно воззрениям древних китайцев, земля имеет форму квадрата, над которым расположено круглое небо. Та область, которую небо собой накрывает, называется Поднебесной. В ее центре живут мудрые, высококультурные и цивилизованные китайцы. По краям от них, слегка прикрытые или вовсе не накрытые небом, живут варвары разной степени дикости.

И хотя, конечно, представление это архаическое, но взгляды китайцев на свою родину как на центр мироздания сохраняются до сих пор. Варварские народы не всегда заслуживают цивилизованного к ним отношения, и давать ли им покровительство и защиту, это уже решает сам китаец. В конце концов, они уже получили деньги за свои ресурсы и услуги, так чего же им еще?

Осложнял ситуацию и тот факт, что народы Центральной Азии исторически исповедуют мусульманство. У китайцев же отношения с исламом издавна сложились весьма неоднозначные. С одной стороны, на территории Китая давно живут нацменьшинства, исповедующие ислам, обычно их обозначают словом «хуэй». С другой — рядовой китаец традиционно глядел на мусульман с подозрением из-за их отказа употреблять свинину (главное мясо в Китае), пить вино и отрицательного отношения к живописи, которая воспроизводит образы людей и животных, что, как известно, запрещено Кораном. Кроме того, уже в средние века мусульмане были очень успешны в торговых и финансовых начинаниях, что вызывало у китайцев ревность и приводило к многочисленным взаимным недоразумениям.

Впрочем, найти причины взаимной неприязни титульной китайской народности хань к мусульманам-хуэй не так сложно. Согласно преданию, еще император Тунчжи (1861-1875 гг.) говорил, что ханьцы презирают хуэй только за то, что они — хуэй. Мусульман это задевало и обижало. Чтобы отстоять свою социальную значимость, они провоцировали ханьцев на конфликты и даже драки. При этом правящая маньчжурская династия дополнительно стравливала ханьцев и хуэй, чтобы, ослабленные взаимными столкновениями, они не обращали свой гнев на императорскую власть.

Возможно, уже в наше время подозрительное отношение к хуэй китайцы сознательно или бессознательно перенесли и на народы Центральной Азии. Так или иначе, высокомерное и пренебрежительное отношение часто имеет место в отношениях китайцев и местных жителей.

Впрочем, Центральная Азия в этом смысле не уникальна. Похожим образом, то есть как к варварам, китайцы относятся ко всем почти иностранцам. Понятно, что такая позиция не продуцируется образованными китайцами и китайской интеллигенцией: те понимают, что у всякого народа и всякой страны есть своя культура и своя уникальность, так что нет оснований относиться к ним пренебрежительно. Однако Китай не состоит из интеллигентов, а простому народу нравится, когда демонстрируется китайское превосходство над иностранными дикарями.

Стоит заметить, что демонстрация эта может быть искренней: китайские обыватели верят, что настоящая культура и настоящая цивилизованность есть только у них. Если вы войдете с китайцем в сколько-нибудь близкие отношения, он непременно заявит, что вам нужно изучать вэньхуа — культуру. При этом речь, разумеется, идет не о вашей варварской иностранной культуре, а о настоящей, то есть китайской.

Доверять ли мягкой силе?

Среди фобий, которые беспокоят граждан сопредельных с Поднебесной государств — боязнь ползучего захвата экономики и страх лишиться территорий. Нельзя сказать, что для этого нет совсем уж никаких оснований.

После распада СССР у стран Центральной Азии, граничащих с Китаем, возникли пограничные проблемы. Особенно явными они были в случае с Казахстаном, с которым КНР имела самую протяженную границу — 1740 км. Однако к 1999 году в результате интенсивных переговоров процесс делимитации китайско-казахстанской границы был завершен. В соответствии с соглашениями, 407 км² спорной территории отошли Китаю, а 537 км² остались у Казахстана.

Китайско-кыргызстанская граница также была окончательно делимитирована к 1999 году. По условиям двух соглашений, Кыргызстан передал Китаю около 5 тысяч гектаров спорной земли.

Наиболее сложная в этом смысле ситуация сложилась между Китаем и Таджикистаном. Китай претендовал на три спорных участка на территории ГБАО (Горно-Бадахшанской автономной области) общей площадью свыше 20 тысяч квадратных километров. Китаю было отдано, по разным сведениям, от тысячи до полутора тысяч квадратных километров. Пока, впрочем, КНР не настаивает на немедленном и безоговорочном выполнении своих требований: у Таджикистана уже есть опыт, когда спорные территории он отдавал в счет погашения долга перед Китаем.

Однако для территориальных претензий к странам Центральной Азии есть у КНР и более древние исторические причины.

Как известно, когда-то огромные территории к Востоку от Китая были захвачены монголами. Но ведь тогдашние монгольские ханы — это не просто монголы, они были императорами китайской династии Юань: от Хубилай-хана до Тогон-Тэмура. Таким образом, несколько столетий назад территория нынешней Центральной Азии принадлежала китайско-монгольской империи. Нынешний китайский обыватель прекрасно это знает и время от времени в частных беседах или на тематических форумах не упускает случая об этом напомнить. Официально, конечно, китайское руководство подобных разговоров не поддерживает.

Однако земли не обязательно отнимать — их можно взять в аренду и даже купить. И совсем недавно такая возможность у Китая едва не появилась.

В Казахстане хорошо помнят, как в 2016 году по стране прокатилась волна массовых митингов против поправок к Земельному кодексу. Поправки эти позволяли сдавать в долгосрочную аренду и продавать сельскохозяйственные земли — в том числе и иностранцам. Казахов тогда напугала сама возможность перехода значительных территорий под контроль китайцев. Власти все-таки не решились идти слишком явно поперек воли народа и объявили мораторий на вступление поправок в силу, а потом и вовсе запретили продажу земли иностранцам.

Тем не менее Китай не ослабляет напора, используя так называемую мягкую силу — выражение, которое вошло в широкий обиход с легкой руки президента России Владимира Путина. Пожалуй, именно этой мягкой силы больше всего опасается центральноазиатский обыватель. И не без оснований. Действие мягкой силы незаметно, она достигает своих целей скрытно. Стоит ли, в таком случае, доверять мягкой силе, если даже нельзя понять, когда она превращается в насилие? В этом смысле мягкая сила ничем не лучше грубой, а, может быть, даже опаснее.

Как же китайцы используют мягкую силу в Центральной Азии и как они могут использовать ее в новых условиях применительно к остальному миру? Об этом, пожалуй, стоит поговорить отдельно.

-

30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию

30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию -

26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии

26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии -

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима -

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории? -

08 января08.01Аятолла на чемоданахНасколько вероятна смена режима в Иране из-за новых протестов

08 января08.01Аятолла на чемоданахНасколько вероятна смена режима в Иране из-за новых протестов -

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет