Любая исторически сложившаяся государственность стремится к поддержанию своей преемственности. Установление связи между прошлым и настоящим помогает не только формировать национальную идентичность, но также легитимизировать власть и развить чувство общности у граждан. Страны Центральной Азии в этом плане не исключение — кто-то ведет свою историю от древних кочевых родов, кто-то от великих завоевателей Средневековья, а кто-то и вовсе от мифических героев, существование которых ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно. Выбор, как говорится, на любой вкус — история региона настолько богата событиями и яркими персонажами, что трудностей с поиском корней не должно возникнуть ни у кого, напротив, некоторые знаковые фигуры из прошлого оказываются несправедливо забытыми.

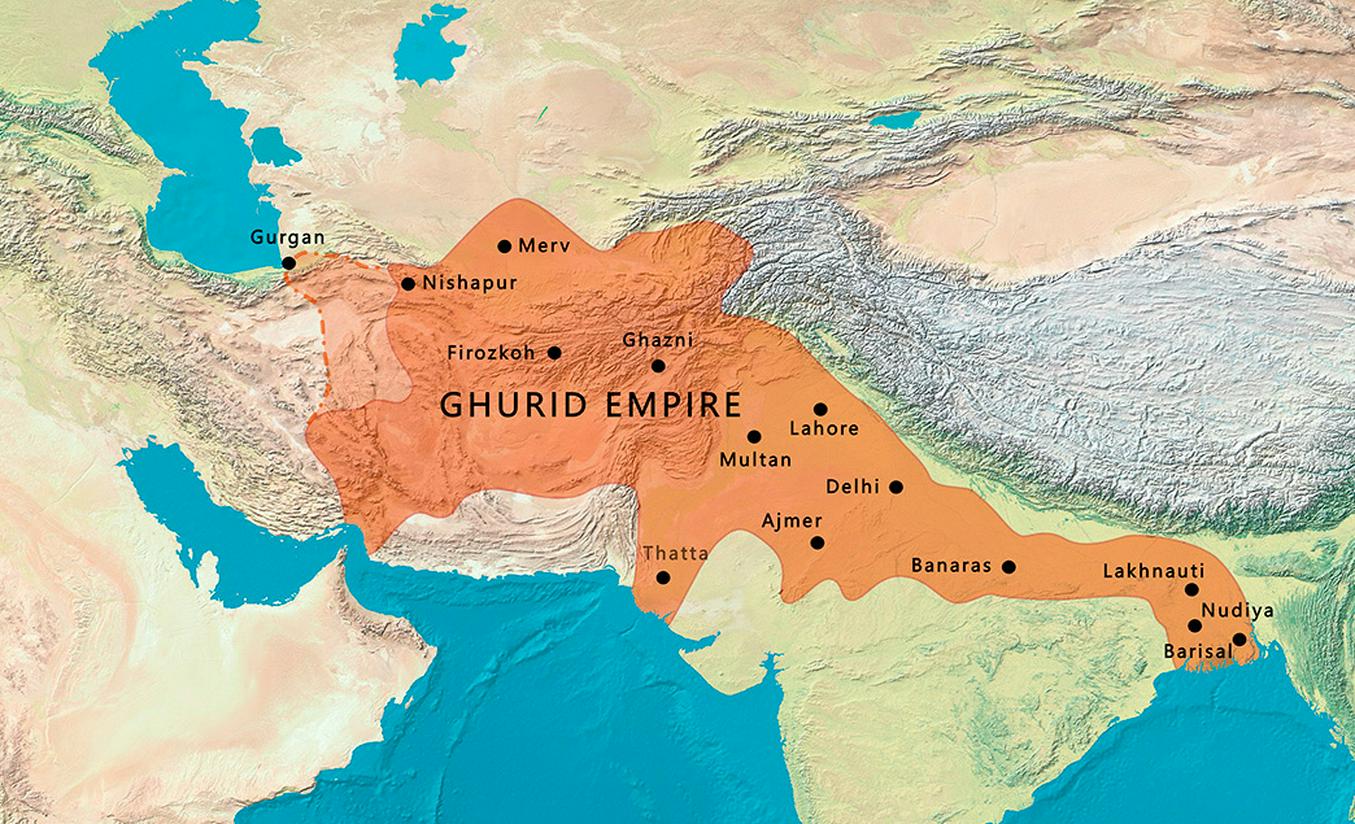

В Таджикистане, например, первым централизованным государством, созданным представителем титульной нации, считается государство Саманидов. Его достижения часто используются в качестве фундамента для формирования национальной идентичности. Памятники Исмаилу Сомони стоят по всей стране, и даже национальная валюта названа в честь него. В то же время другое государство, созданное таджиками полтора столетия спустя после Саманидов, намного менее популяризируется, и вспоминают о нем в основном только специалисты. Речь идет о султанате Гуридов, которые во второй половине XII века, по словам ведущего российского востоковеда Василия Бартольда, были «единственными независимыми и сильными государями в восточной части мусульманской Азии».

Люди с Гор

В самом центре современного Афганистана расположена историческая провинция Гор, название которой происходит от древнего согдийского корня gor/gur («гора»), сохранившегося во многих иранских и славянских языках. В древнейшие времена эта изолированная со всех сторон хребтами Гиндукуша область пережила несколько иноземных нашествий — персов, греков, кушан, — каждое из которых оставляло свой след, но кардинально не меняло течение местной жизни. После крушения персидской империи Сасанидов и торжества ислама, распространившегося до границ Индии, область Гор оставалась языческим анклавом, окруженным мусульманскими княжествами, — здесь по-прежнему преобладали зороастрийцы, буддисты и индуисты.

Местные жители делились на многочисленные племена, наибольшим авторитетом среди которых пользовалось то, что называло себя Шансабани, позже именно оно стало известно как Гуриды (по названию области, из которой происходило). Ранее считалось, что Шансабани имели пуштунское происхождение, но современные ученые практически единогласно говорят об их таджикских корнях.

Неизвестный автор персидского географического трактата X века «Худуд аль-алам» пишет, в частности:

«Гур — это область в Хорасане, которая находится среди гор и обрывов. Его царя называют гур-шахом, и его род происходит от правителей Гузгана... В Гуре много городков и селений. Из этого региона вывозят бурда [хлопковые полосатые ткани, из которых шили халаты], доспехи, кольчуги, отличные мечи и другое оружие. Население злое, нелюдимое, воинственное, недоброжелательное и невежественное. Люди Гура в большинстве своем белокожи, но встречаются и смуглолицые».

Считается, что первым упомянутым в источниках правителем Гуридов был некий Амир Банджи, статус которого в качестве регионального лидера (гур-шаха) узаконил на рубеже VIII-IX веков багдадский халиф Харун ар-Рашид. Во время так называемого иранского ренессанса, когда почти вся территория халифата была поделена между различными персидскими династиями, область Гор оказалась под властью Сасанидов, но продолжала сопротивляться проникновению ислама. Такое положение сохранялось вплоть до начала XI века — источники сообщают о существовании в провинции множества княжеств, непрекращающейся междоусобице и провальных попытках вторжения различных мусульманских завоевателей.

Ислам проник в Гор только с возвышением тюркского государства Газневидов. Его султан, Махмуд Газневи, покорил Гуридов, взяв в плен и, по всей вероятности, отравив их вождя Мухаммада ибн Сури. В опубликованной в 1911 году в Бомбее книге «The kingdom of Afghanistan: a historical sketch», в частности, говорится:

«Эта область была последним оплотом древней религии, которую исповедовали местные жители, когда все их соседи стали мусульманами. Махмуд Газневи разбил и взял в плен правителя Гора ибн Сури в жестоком сражении в долине Ахингаран. Средневековый автор, описавший его свержение, называет ибн Сури индусом; из этого не следует, что он был буддистом или индуистом по религии или расе, а лишь то, что он не был мусульманином».

Далее Махмуд Газневи отправился завоевывать Индию, и в этом он преуспел намного больше, чем персы, арабы и даже Александр Македонский. Армия тюркского султана дошла в итоге до верховьев Ганга. Однако созданная Махмудом обширная империя оказалась недолговечной — после смерти султана борьба за престол между его преемниками привела к ослаблению Газневидов и постепенному захвату их владений сельджуками.

Тем временем в Горе власть перешла к сыну ибн Сури — Абу Али ибн Мухаммаду. Он стал первым исламским правителем этой территории и взялся активно распространять новую религию, строить мечети и медресе. В эпоху упадка Газневидов, от которых горцы находились в зависимости, провинция вновь погрузилась в междоусобные войны, закончившиеся только с приходом к власти в 1100 году Изз ад-Дина Хусейна. Тому пришлось противостоять уже сельджукам — их султан Санджар покорил Гор, однако сохранил власть местной династии, ограничившись взиманием дани.

После Изз ад-Дина Хусейна поочередно правили трое его сыновей, но только при последнем из них, Ала ад-Дин Хусейне, Гуриды заявили о себе в полный рост.

Рождение султаната

Придя к власти, Ала ад-Дин Хусейн первым делом озаботился обстановкой на востоке. Там ему противостояли остатки государства Газневидов, с которыми ранее уже пытались справиться братья нового правителя Гора. Против давнего соперника Ала ад-Дин предпринял целую серию походов: трижды разбил в генеральных сражениях вражеские армии, разграбил и сжег города неприятеля, включая столицу — Газни. Большинство гробниц правителей Газневидов были взломаны, а останки султанов сожжены. После этих событий Ала ад-Дин Хусейн получил прозвище Джахансуз («Сжигатель миров»).

Где-то в это же время, то есть в районе 1150 года, вождь Гуридов принял титул «Султан аль-Муаззам» («Великий султан»).

Вообще, по сравнению с Газневидами, Сельджукидами и Караханидами, политическая, социально-экономическая и культурная история государства Гуридов мало отражена в средневековых письменных источниках XI–XIII веков. Главным из них является труд «Табакат-и Насири» («Хроники поколений Насира») за авторством придворного историка Гуридов Усмана Джузджани (годы жизни 1193–1260). По его словам, после победы над Газневидами Ала ад-Дин выразил непокорность и своему формальному господину — султану сельджуков Санджару:

«С султаном Санджаром начал держать себя независимо и затеял перебранку. Он прекратил [поставлять] то, что лежало на обязанности гурских правителей — разного рода оружие и дары, которые доставлялись ежегодно ко двору Санджара. Наконец, дело дошло до того, что султан Санджар собрал хорасанское войско и решил пойти на гурские города».

Перед битвой с сельджуками Ала ад-Дин, чтобы не допустить бегства своих воинов, приказал затопить тыл своей армии водой из реки, в результате чего образовалась глубокое болото. Однако в последовавшем сражении из-за измены отряда туркмен-огузов, сражавшихся на стороне Гуридов, его войско потерпело поражение и бежало, при этом многие потонули в подготовленной заранее грязи. Сам Ала ад-Дин попал в плен, откуда был отпущен только спустя два года.

Фиаско в противостоянии с Санджаром лишь ненадолго остановило возвышение Гуридов — держава сельджуков и сама находилась на последнем издыхании, так что в их восточных владениях во второй половине XII века возник вакуум власти, который и поспешили заполнить новые династии. Сам Ала ад-Дин, вернувшись из плена, успел присоединить к своим владениям Гарчистан, Тохаристан и Бамиан (то есть центральные и северные области современного Афганистана, а также район на стыке границ Афганистана, Таджикистана и Узбекистана), но это было только начало завоеваний. После короткого правления сына Ала ад-Дина престол занял его племянник Гийас ад-Дин Мухаммад, с которым связан период наивысшего расцвета Гуридов.

До Бенгалии и Тибета

Интересной деталью правления Гийас ад-Дина является то, что большую часть времени своего пребывания на троне он делил его с братом — Шихаб ад-Дином Мухаммадом, и это двоевластие лишь укрепляло Гуридов. Правда, первые годы своего правления Гийас ад-Дину пришлось лишь отражать новые атаки сельджуков со стороны Герата и Балха, а также бороться с влиянием всесильного временщика Абулаббаса ибн Шиша. Но как только последнего удалось устранить с помощью яда, братья приступили к расширению своих владений. При этом Гийас ад-Дин отвечал за западное, а Мухаммад — за восточное направление экспансии.

Сначала был возвращен Газни, где после поражения Ала ад-Дина от Санджара успели закрепиться огузы. После этого Гуриды обратили внимание на Герат, где, как утверждают источники, местный сельджукский правитель унижал и грабил таджикское население. В итоге город восстал и без боя открыл ворота перед Гийас ад-Дином. Далее Гуриды распространили свое влияние на юго-восточные и центральные области современного Ирана, превратившись во внушительную региональную державу. Герат же с Газни и столицей Гора Фирузкухом (Чагчараном) стал одним из главных административных и культурных центров этого государства.

Пока Гийас ад-Дин копил силы для рывка на запад и на север, где ему предстояло столкнуться сразу с двумя серьезными политическими игроками — каракитаями и Хорезмом, — его брат Мухаммад начал кампанию на востоке. Она займет у него более 20 лет и закончится только со смертью султана Гуридов.

Раздробленная на множество независимых княжеств Индия изначально представлялась легкой добычей. Гуриды явно вдохновлялись примером Махмуда Газневи. Хотя в отличие от последнего, который — как впоследствии и Тамерлан — вторгся в Индию под лозунгами джихада, Гуриды обошлись без объявления священной войны «идолопоклонникам».

Поочередно покорив территории вокруг города Мултан, где была разгромлена шиитская секта исмаилитов-карматов, и большую часть Синда (области, расположенной по левому берегу нижнего течения реки Инд), Мухаммад Гури вторгся на земли современных индийских штатов Раджастхан и Гуджарат. Здесь в 1178 году его армия, измученная долгим переходом по пустыне, была наголову разгромлена войсками Раджпутской конфедерации. Индийские источники утверждают, что солдаты Гуридов так страдали от жажды, что пили кровь своих коней. Потеряв большую часть армии и сам будучи раненым, Мухаммад отступил в Газни.

Потерпев неудачу с вторжением в Индию с южной стороны, Гуриды решили двигаться по пути Александра Македонского — через горные проходы Пенджаба, среднее и верхнее течение Инда. Для начала Мухаммад Гури разгромил остатки государства Газневидов, взял их столицу Лахор и казнил вместе с семьей последнего правителя этой династии Хосрова Малика. Затем армия Гуридов вторглась в Северную Индию и дошла почти до Дели, но вновь была разбита конфедерацией раджпутских правителей, собравших, по некоторым данным, стотысячное войско.

После этого поражения Мухаммад Гури якобы дал обет «не навещать жену и не переодеваться», пока не возьмет реванш. Он начал собирать новую армию, в которой теперь преобладала кавалерия. Вообще, в первые годы возвышения династии основу армии Гуридов составляла пехота, набранная, собственно, из горцев. Описывая ее построение, персидский историк XII–XIII веков Фахр-и Мудаббир сообщает следующее:

«Первую шеренгу гуридского войска составляли пешие воины, одетые в корву и вооруженные щитами и широкими мечами. Они как бы составляли живую стену, за которой располагались лучники. Вторую шеренгу составляли воины, одетые в кольчуги и панцири и вооруженные щитами и мечами. Третью шеренгу составляли воины, вооруженные луками, окованными железом палицами и большими ножами, и, наконец, четвертую шеренгу составляли воины, вооруженные мечами, луками и щитом, они как бы составляли резерв и занимались охраной тыла войск. Между шеренгами устанавливалась дистанция, которая позволяла наблюдать за полем боя».

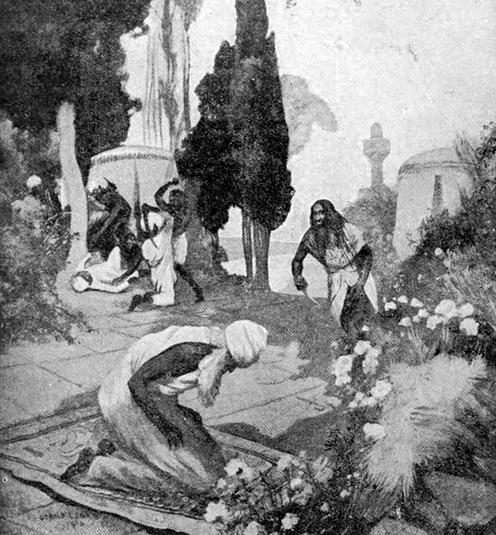

Битва Мухаммада Гури с раджпутами в 1192 году. Рисунок из "Hutchinson's story of the nations", 1915 год. Фото с сайта wikipedia.org

Битва Мухаммада Гури с раджпутами в 1192 году. Рисунок из "Hutchinson's story of the nations", 1915 год. Фото с сайта wikipedia.org

С годами в армии султанов становилось все больше конных воинов, набранных среди тюркских племен. Когда в 1192 году Мухаммад Гури снова вторгся в Индию, под его знаменами, как утверждается, был около 120 тысяч одних только всадников. На этот раз султан переломил ход противостояния в свою пользу — череда побед, одержанных непосредственно им самим и его военачальниками по отдельности, положила всю Северную Индию к ногам завоевателей. Пал священный город Бенарес на Ганге, был захвачен и Дели, куда переместился центр владений Гуридов в Индии. Местные династии рушились одна за другой, а их место занимали пришлые феодалы-мусульмане.

По своим масштабам и последствиям вторжение Гуридов намного превзошло нашествие Махмуда Газневи — именно после побед Мухаммада Гури и его генералов культурно-религиозный ландшафт Индийского субконтинента полностью изменился. Ислам получил широкое распространение, и если индуизм и джайнизм в целом сохранили свои позиции, то вот буддизм, который ранее был широко распространен в Северной Индии и легко пережил вторжение Газневидов (даже признавших за Гаутамой статус пророка), так никогда полностью и не восстановился именно после прихода Гуридов.

В 1203 году гуридский военачальник Мухаммад бин Бахтияр Хильджи, известный как раз своими репрессиями против буддийского духовенства, установил восточную границу султаната, завоевав Бенгалию и выйдя к дельте Ганга. Никогда ни до, ни после войска ислама не достигали этих пределов. Хильджи мог раздвинуть владения Гуридов и дальше на север, но во время экспедиции в Тибет его отряд попал в засаду и потерпел поражение. Сам военачальник был ранен и по возвращении из провального похода то ли умер своей смертью, то ли был убит другим военачальником Гуридов.

Через Амударью к Каспию и Хорезму

Пока Мухаммад вел войны далеко за Индом, его старший брат Гийас ад-Дин оказался втянут в междоусобную борьбу в Хорезме, где правила династия Ануштегинидов. Те все еще находились в зависимости от каракитаев, но уже тяготились ею, и при хорезмшахе Иль-Арслане предприняли первые попытки сбросить иноземную власть — напомним, что каракитаи (они же кидани) пришли в Центральную Азию с территории современной Монголии и Северо-Восточного Китая.

Иль-Арслан обозначил претензии хорезмшахов на все наследство сельджуков в регионе. По мнению Василия Бартольда, во многом именно обособленное положение в дельте Амударьи, как и в случае с изолированностью Гура, сыграло свою роль в возвышении Хорезма:

«Едва ли можно объяснить случайностью, что после падения сельджукской империи возвысились именно владетели областей, представлявших самостоятельное географическое и этнографическое целое; и для Гуридов, и для хорезмшахов их коренные владения могли быть твердой точкой опоры при наступлении и надежным убежищем при неудачах».

При этом, как отмечает исследователь, Гуриды имели некоторое преимущество перед хорезмшахами, ведь те «могли вести свои войны только при помощи наемных сил; Гуриды, кроме своей тюркской гвардии, могли опираться также на воинственных горцев родной земли». Плюс ко всему, пишет Бартольд, хорезмшахи, при всем своем могуществе, были вассалами «неверных каракитаев». Это обстоятельство с точки зрения всего мусульманского мира, включая и духовного лидера правоверных — багдадского халифа, — давало Гуридам моральное преимущество в наметившемся противостоянии.

Интересы двух крупнейших держав региона впервые столкнулись в Хорасане. После смерти Иль-Арслана в Хорезме развернулась борьба за престол между его сыновьями: Султан-шахом и Ала ад-Дин Текешем. Последнему, с помощью опять-таки каракитаев, удалось одержать верх. Султан-шах некоторое время скрывался на территории Гуридов, а потом с их помощью захватил Хорасан, где после падения сельджуков закрепились кочевые туркменские племена, и создал там собственное государство. Со временем он, правда, начал грабить земли своих бывших покровителей, так что Гуриды после серии сражений отняли у Султан-шаха большую часть Хорасана.

В 1193 году Султан-шах умер, по всей вероятности, перекурив опиума во время очередной попытки вернуть власть в Хорезме, а когда несколько лет спустя скончался и набравший силу Текеш, Гийас ад-Дин, призвав на помощь из Индии брата, захватил весь Хорасан с городами Нишапур и Мерв. Армия Мухаммада Гури, который привел из Индии боевых слонов, продвинулась по иранским землям до самого Каспийского моря, закрепив за собой Горган (Астрабад), а также разгромив горные крепости исмаилитов, которых Гуриды, исповедовавшие ислам суннитского толка, повсюду жестоко преследовали.

Любопытно, но то обстоятельство, что Мухаммад, вопреки воле брата, не остановил свои войска у Горгана, а двинулся дальше до Каспия, послужило причиной единственной известной хронистам размолвки между братьями. Вообще, надо заметить, их союз в эпоху кровавых династических междоусобиц выглядит явлением уникальным. Тем более что именно на нем держалось все благополучие гигантской империи Гуридов, и события, последовавшие за смертью одного из братьев, лишь подтверждают этот тезис.

В 1203 году умер Гийас ад-Дин, и престол в гордом одиночестве занял его брат, принявший титул «ас-Султан аль-Азам», то есть «Величайший султан». Сразу после этого новый хорезмшах, Ала ад-Дин Мухаммед II, атаковал владения Гуридов в Хорасане. Ранее он попытался мирно договориться с султанами горцев и даже предлагал выдать свою мать Тюркан-хатун замуж за младшего из них, однако получил отказ.

В свою очередь не пожелавший породниться с Ануштегинидами Мухаммад Гури не только отбил попытки противника отобрать Хорасан, но и преследовал его вдоль Амударьи до самой столицы Хорезма — Гурганджа, который взял в осаду. Попытки остановить вторжение горцев традиционным способом (разрушив плотины и устроив наводнение) успеха не имели. Оказавшись в безвыходной ситуации, Мухаммед II в очередной раз обратился за помощью к каракитаям, которые выделили своему даннику 40-тысячное войско, включавшее в том числе и войска других своих данников — Караханидов. Эта древняя тюркская династия еще сохраняла владения в Мавераннахре.

Мухаммад Гури был вынужден снять осаду и начал отводить армию обратно на юг, однако в 1204 году на берегах Амударьи его армия попала в засаду объединенного войска и была наголову разбита. Сам султан избежал плена за огромный выкуп и ценой уступки хорезмийцам части Хорасана, причем договориться с победителями ему помог предводитель Караханидов, который якобы не желал, чтобы мусульманский правитель оказался в руках «неверных», то есть каракитаев.

Это поражение, по сути, обозначило конец могущества Гуридов. Репутация Мухаммада Гури как непобедимого воителя была изрядно подмочена — весть о разгроме на берегах Амударьи облетела владения султана, и во многих частях его огромной державы начались волнения среди покоренных ранее народов. Разумеется, сам Мухаммад рассчитывал на реванш, но постоянные восстания помешали ему повторить поход против Хорезма. Между тем на это его подталкивал даже багдадский халиф Ан-Насир, советовавший Мухаммаду ради такого военного предприятия объединиться с «неверными» каракитаями — духовный владыка мусульман опасался хорезмшахов, видя в них врагов, вроде сельджуков, которые в свое время лишили его предшественников реальной власти.

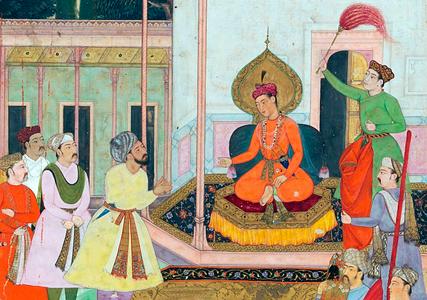

Убийство Мухаммадда Гури в 1206 году. Рисунок из "Hutchinson's story of the nations", 1915 год. Фото с сайта wikipedia.org

Убийство Мухаммадда Гури в 1206 году. Рисунок из "Hutchinson's story of the nations", 1915 год. Фото с сайта wikipedia.org

При всем при этом надо отдать султану должное — стабильность в государстве он на некоторое время восстановил. В 1205 году войска Гуридов вновь перешли Амударью и даже отобрали у каракитаев Термез. По приказу Мухаммада Гури там начали возводить мост для предстоящего похода на Хорезм, но уже в следующем году султан был убит в Пенджабе. Вероятнее всего, к этому приложили руку представители местных кланов, которые объединились ради такого случая с исмаилитами, знавшими толк в цареубийствах.

Осколки империи

После смерти не имевшего наследника Мухаммада Гури, как пишет Бартольд, «не осталось мусульманских правителей, которые могли бы соперничать с хорезмшахом». Престол Гуридов занял сын Гийаса ад-Дина Махмуд, про которого персидский историк XIII века Джувейни писал:

«Новый правитель Гура постоянно предавался греховным делам, все свое время проводил в пьянстве, увеселениях и праздности».

При Махмуде в государстве началась продолжительная гражданская война. В нее, разумеется, вмешались хорезмийцы, отобравшие в итоге у Гуридов почти всю западную часть их империи вплоть до реки Инд. Столица султаната была перенесена в Дели, где Гуриды правили до 1215 года. После это власть там перешла к тюркским династиям, произошедшим от тех военачальников, что привел в Индию Мухаммад Гури. В итоге Делийский султанат просуществует до начала XIV века, когда его последний правитель окажется повержен на поле боя другим завоевателем из Центральной Азии — Бабуром. До его появления персидский язык будет превалировать среди мусульман Индии.

На землях к западу от Инда последние очаги гуридской государственности — на юге Афганистана и в Иране — ликвидировал еще хорезмшах Ала ад-Дин Мухаммед II. Одновременно он расправился и с Караханидами, и с каракитаями, так что его держава теперь не имела себе равных на всем мусульманском востоке. Правда, от удара монгольских армий, который последует всего через несколько лет, вся эта казавшаяся такой могучей империя рассыплется буквально в прах.

К сожалению, от эпохи Гуридов осталось не так уже много памятников — большая часть произведений литературы и объектов архитектуры того периода была утрачена. Можно отметить Джуму-мечеть в Герате и Джамский минарет в Фирузкухе — второе по высоте сооружение подобного рода в мире из обожженного кирпича. С другой стороны, 200-миллионная мусульманская община в Индии вряд ли была бы такой многочисленной, не явись почти тысячу лет назад на берега Ганга таджик Мухаммад Гури со своей разношерстной армией.

-

20 февраля20.02Из Ферганской долины — на трон ДелиКак потомки Бабура сплавили степную кровь, персидскую культуру и индийские традиции

20 февраля20.02Из Ферганской долины — на трон ДелиКак потомки Бабура сплавили степную кровь, персидскую культуру и индийские традиции -

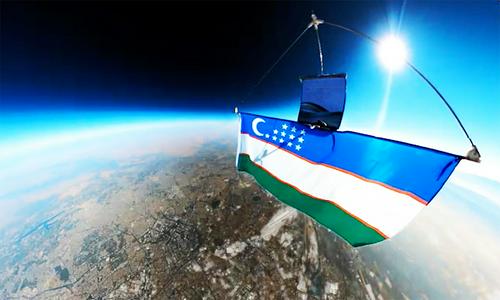

18 февраля18.02Через тернии к звездамНасколько реальны планы Узбекистана стать космической державой

18 февраля18.02Через тернии к звездамНасколько реальны планы Узбекистана стать космической державой -

16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре

16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре -

10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой

10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой -

06 февраля06.02Стена у каждого свояПрименим ли опыт КНР для борьбы с пустынями в Центральной Азии

06 февраля06.02Стена у каждого свояПрименим ли опыт КНР для борьбы с пустынями в Центральной Азии -

30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию

30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию