В программу 46-го Каирского международного кинофестиваля, который пройдет 12-21 ноября, включена мировая премьера нового фильма известного узбекского режиссера Рашида Маликова «Вата». Эта лента повествует о судьбе простой сельской женщины по имени Гульчехра, которую беспощадно испытывает судьба. «Фергана» побеседовала с режиссером о его фильме, отраженных в нем социальных проблемах и состоянии узбекского кинематографа в целом.

Билет в кинематограф

— Вы окончили Ташкентский мединститут и ВГИК (Всероссийский государственный университет кинематографии). С медициной понятно: ваши родители — врачи, причем с научными степенями. Но как вышло, что вы пошли в кинематограф?

— Я на самом деле окончил мединститут — поступил в 1975-м и завершил учебу в 1980-м. Во-первых, мои родители действительно врачи, и они мне активно советовали эту стезю. Во-вторых, я боялся загреметь в армию, потому что я и армия – вещи несовместные.

— Как говорил один мой знакомый, «армия без меня боеспособнее»…

— Что-то вроде этого. А в мединституте не забирали в армию, там даже сборов не было. Пока я учился в вузе, параллельно играл в ансамбле и занимался в театральной студии Петра Клейнера. Актерские навыки, которые я приобрел в студенческом театре, дали возможность свершиться чуду: меня утвердили на главную роль в большом фильме киностудии «Узбекфильм» «Дуэль под чинарой». И вот так я из студента медицинского вуза неожиданно для себя превратился в молодого киноактера. После этого у меня было еще несколько картин, даже в Таджикистане приглашали сниматься.

Рашид Маликов и студенты его режиссерской мастерской ташкентского филиала ВГИК. Фото предоставлено Рашидом Маликовым

Рашид Маликов и студенты его режиссерской мастерской ташкентского филиала ВГИК. Фото предоставлено Рашидом Маликовым

— И, закончив мединститут, вы поняли, что не хотите быть врачом, а хотите быть актером?

— Не совсем. Закончив вуз, я понял, что не хочу быть врачом. Но оказалось, что и актером быть не хочу — я понимал это совершенно ясно. А как раз в то время приехали люди, чтобы набрать студентов во ВГИК на курс Бориса Чиркова. Но это был именно актерский курс. Мне предлагали пойти туда, говорили, что возьмут без экзаменов. Но я категорически отказался, сказал: нет, нет и нет, актером я быть не хочу. После этого год работал клиническим ординатором и параллельно готовился к поступлению во ВГИК, но на режиссерский факультет. И вот в 1981 году я приехал в Москву, сдал документы, экзамены, прошел собеседование, а до этого — предварительный конкурс. И в итоге поступил в мастерскую Юрия Николаевича Озерова, на режиссуру игрового кино. В тот момент произошло второе чудо: из разряда молодых врачей я перешел в студенты ВГИКа, в будущие режиссеры. И это определило всю мою судьбу.

Есть женщины в узбекских селеньях

— Мировая премьера вашего нового фильма «Вата» состоится на 46-м Каирском международном фестивале. Почему именно там?

— Такими вопросами занимается мой международный продюсер Диана Ашимова, очень опытный в этом смысле человек. Она и организатор фестивалей, и отборщик, и так далее. Вообще же Каирский фестиваль — один из 15 форумов, аккредитованных FIAPF (Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров). Это фестивали класса А, в которые входят, например, Канны, Венеция, Берлин. Для нас было принципиально, чтобы мировая премьера состоялась именно на престижном фестивале. Это, конечно, особая точка отсчета, поэтому мы достаточно долго отказывались от многих других фестивалей. А вот после Каирского можно уже будет поучаствовать и в других кинофорумах, которые, надеюсь, окажутся результативными для нашего фильма.

— По-русски ваш фильм называется «Вата», по-узбекски Paxta, то есть «Хлопок», по-английски Cotton — тоже «Хлопок». Но ведь хлопок шире, чем просто вата, из хлопка-сырца не только вату можно делать, но и ткань, и много чего еще, он даже во взрывчатке используется. Почему для русского варианта вы выбрали такое название?

— Да, хлопок — общее понятие, а вата — это уже продукт переработки хлопка. Для меня важно, чтобы это была именно вата, потому что, как вы верно заметили, хлопок может использоваться для производства самых разных вещей. Но здесь вата имеет абсолютно утилитарное значение. Дело в том, что с конца XIX века Узбекистан сделался хлопкосеющей страной, и обработка хлопка стала традиционным ремеслом для узбекских женщин. Они его били, вычесывали, мыли, делали одеяла-курпачи, шили ватные чапаны (халат, накидка с рукавами — прим. «Ферганы»). Это одно из немногих ремесел, которыми узбекские женщины могли заниматься в кишлаках и даже в городах.

Надо сказать, что это ремесло до сих пор у нас распространено повсеместно, некоторые женщины так по старинке им и занимаются. Однако ремесло это имеет свою символическую специфику. Когда человек занимается ватой, он как бы и жизнь свою видит отчасти через вату. До поры до времени он не видит многих реальных проблем, не различает горизонта жизни, не очень понимает, что вообще происходит за пределами его кишлака. И в этом плане для меня название «Вата» тоже достаточно символичное.

— После того, как героиню вашего фильма Гульчехру бросает муж, и она остается фактически на улице, даже мать просит ее не возвращаться обратно в родительский дом, чтобы их не застыдили соседи. В чем причина такого отношения?

— Чтобы понять логику матери, которая кажется равнодушной к бедам дочери, надо понимать специфику узбекского сельского и городского общества, которое не меняется веками. Мать боится, что из-за Гульчехры пострадает ее младшая сестра, которую еще только предстоит выдавать замуж. Раз Гульчехру бросил муж, то по мнению окружающих это значит, что она была плохой женой, и это бросает тень на всю семью.

Тут проявляется целый комплекс предрассудков, которые живут в узбекском обществе. Эти предрассудки и тормозят развитие общества в целом, и мешают каким-то конкретным инновациям — от технологических до гуманитарных, особенно в сельской местности. Это пережитки устоев вековой давности, которые если и меняются, то крайне медленно.

— Очевидно, из того же разряда упреки свекрови в адрес Гульчехры, которая не родила мужу ребенка.

— Да, проблемы из-за отсутствия детей — еще один распространенный пережиток, который очень сильно влияет на семьи. Здесь нет такого понятия как child free, никто не говорит: нет детей, ну, что ж, поживем для себя. Если женщина не рожает, мужчина после четырех-пяти лет совместной жизни женится на другой, и его никто за это не осуждает. Если не рожает вторая жена, он женится на третьей. Получается, что дети — обязательный атрибут любой семьи вне зависимости от обстоятельств. Можешь ты или нет — вынь да положь ребенка, иначе будет плохо.

При этом детей может быть очень много: пять, шесть, семь. Конечно, очень желательно, чтобы был мальчик, потому что, как только появляется мальчик, вся семья в глазах окружающих становится полноценной. И давление общества, которое видит в неродившей замужней женщине неполноценного человека, бывает очень сильным. До сих пор от этого и женщины страдают, и семьи рушатся. И такое происходит не только в каких-то глухих кишлаках, а в самых что ни на есть крупных городах, в том числе в Ташкенте. Эти установки являются причиной многих и многих разводов по всей республике, и это очень серьезная проблема.

— За Гульчехрой ухаживает работник хокимията (органа власти). И хотя она знает уже, что муж не просто изменил, но и развелся с ней, она все равно не уступает ухаживаниям другого мужчины. Героиня оказывается одна на всем свете — без денег, крова и близкого человека, но при этом стоически переносит удары судьбы, только однажды не выдерживает и плачет. Как вы думаете, может Гульчехра считаться носительницей идеального характера узбекской женщины?

— Да, вы правы, я хотел в своей героине показать лучшие черты узбекской женщины, которая, несмотря ни на что, продолжает жить и продолжает в какой-то мере радоваться жизни. В узбекском языке есть слово «сабр», происхождением оно из арабского, имеет непосредственное отношение к исламу. Это слово означает терпение и готовность к преодолению жизненных невзгод. Так вот, идеей сабра пропитано узбекское общество. Сабр заставляет людей продолжать жить, несмотря ни на что. Они не спиваются, не совершают каких-то дурных поступков, они просто терпеливо несут свою ношу. И моя героиня — просто квинтэссенция «сабра». И это при том, что Гульчехра совершенно не религиозна. Как уже говорилось, сабр по происхождению — мусульманское слово. Но в узбекском обществе оно стало светским, стало обиходной идеей узбеков.

Что касается нравственной стойкости моей героини, я видел очень много таких женщин. И я хотел показать именно такую женщину, которая, несмотря ни на какие жизненные сложности, остается достойным человеком.

Если же возвращаться к работнику хокимията, там тоже стоит очень серьезная проблема. Дело в том, что он предлагает героине выйти за него замуж, стать его второй женой. Он предлагает ей никах (мусульманский брак — прим. «Ферганы»).

Традиция второй жены, к моему сожалению, стала у нас достаточно популярной. Хотя это в общем противозаконно, но все больше и больше мужчин заводят себе вторых жен, совершенно не думая о каких-то моральных последствиях. Общество на это смотрит без осуждения, а в некоторых случаях с одобрением — если, например, второй женой становится нуждающаяся девушка. Это серьезная социальная проблема, она тесно связана с усилением религиозного влияния на нашу республику. Меня лично это крайне беспокоит и пугает — с учетом того, что на юге Узбекистан граничит с Афганистаном, со страной, которая живет в средневековье. И вторая жена — это тоже отсылка к средневековью. Усиление архаических влияний — крайне опасная тенденция, которая может разрушить гражданское, светское общество в Узбекистане. Я, однако, надеюсь, что наши власти этого не допустят.

— Как вы считаете, искусство может лишь призывать к состраданию или способно помочь человеку спастись, стать своего рода подсказкой, как жить?

— Мне всегда говорили, что искусство не может давать ответов и подсказок. Настоящее искусство задает вопросы. В моем фильме тоже нет подсказок, но есть вопрос: вы видите, как мы живем? Это часть нашего общества. В фильме нет головокружительных перипетий, но там показано несколько очень острых социальных проблем. Именно на это я и обращаю внимание. Хотя в Узбекистане фильм посмотрели, но здесь эти социальные проблемы, как бы это сказать, не так бьют в глаза зрителям. И это самое страшное. Люди говорят: ну, да, она собирает хлопок, ну и что тут такого? Ну да, ей предлагают стать второй женой — что тут особенного? Муж бросил? Конечно, бросил, детей-то нет. Но это, на мой взгляд, неправильная реакция и неправильное положение вещей. И вот именно это я и хочу показать не только узбекистанцам, но и всему миру.

С оптимизмом и надеждой

— Ну, хорошо, ваш фильм благодаря кинофестивалям в мире увидят. А если говорить вообще о современном узбекском кино — покупают ли его для показа за границей? Участвует ли оно в программе крупных форумов?

— Нет, не покупают, потому что совершенно не развита система дистрибуции. Хотя у узбекских фильмов, особенно исторических, есть определенный потенциал. Их по меньшей мере могли бы смотреть в странах мусульманского востока, в арабских государствах и даже, например, в Малайзии, которая тоже исламская страна. Но их не покупают, потому что нет предложения. Никто у нас этим не занимается, на регулярной основе на кинорынки никто не ездит.

Есть международный отдел «Узбеккино», но он точно этим не занимается. Естественно, всякий, кто снял свой фильм в текущем году, считает его шедевром, достойным самых престижных призов. Но международный отдел особо не обременяется отправкой фильмов на фестивали. Правда, время от времени сами фестивали направляют запросы: а не хотели бы вы отправить нам свою ленту? Тогда да, могут отправить. Но, как правило, это мероприятия, проводимые в ближнем зарубежье: Таджикистан, Белоруссия и прочее. Ни один крупный фестиваль из числа признанных FIAPF никогда не будет делать таких запросов. Для того, чтобы достучаться до фестивалей класса А и даже до менее престижных форумов, нужно серьезно поработать. Поэтому каждый такой показ — скорее исключение, чем правило.

— А в самом Узбекистане узбекское кино смотрят?

— Смотря где. Скажем, компания «Узбеккино» производит 5–10 художественных фильмов, рассчитанных на кинотеатры. Однако эти фильмы никто не смотрит по одной простой причине: кинотеатров нет. Вернее, они есть, но их совсем мало. Это 20-25 залов на Ташкент и один-единственный многозальный государственный кинотеатр на всю республику. Это ни о чем. Поэтому узбекское кино просто негде показывать. Соответственно, все наши фильмы через месяц, два или три оказываются на государственных и частных телеканалах. То есть узбекские художественные фильмы из кинозальных фактически становятся телевизионными, причем длится это уже давно, по меньшей мере лет 30.

Возникает вопрос: зачем тогда вообще снимать художественные фильмы, рассчитанные на кинозалы? Может быть, «Узбеккино» стоит сразу снимать телевизионные фильмы или длинные сериалы с хорошим качеством? Но нет, все равно снимают художественные фильмы, которые зритель в кинотеатрах не видит. Вот такой парадокс.

— Сегодня в узбекское кино вкладывается только государство или частники тоже?

— Нет, частники отвернулись от кинематографа. Они понимают, что сколько бы они ни вложили в художественный фильм, в нынешних условиях они деньги не вернут. Впрочем, как и везде, здесь есть свои исключения.

Недавно я говорил с одним прокатчиком. У него есть сеть кинотеатров, в которых, разумеется, показываются только американские фильмы, потому что они приносят кассу, а узбекские фильмы не приносят ничего. И он сказал следующее: чтобы фильм в Узбекистане окупился, его бюджет не должен превышать $40 тысяч. Тогда, может быть, удастся отбить эти деньги. Но за такую сумму невозможно снять настоящий фильм, можно снять только какой-нибудь телемувик или что-то в этом роде. (Телемувик — короткий телесериал из 2-4 серий с небольшим количеством локаций — прим. «Ферганы»).

Рашид Маликов, оператор Борис Литовченко и часть съемочной группы. Фото предоставлено Рашидом Маликовым

Рашид Маликов, оператор Борис Литовченко и часть съемочной группы. Фото предоставлено Рашидом Маликовым

— А сколько вообще сейчас получают работники кино в Узбекистане? Каковы нижние и верхние планки гонораров?

— Если человек снимает государственное кино, то никакого разброса нет. Там есть нормативы, которые уравнивают маститого режиссера и дебютанта. Не учитывается ни опыт, на мастерство, ни слава. Немножко учитывается сложность постановки. Но если по одному и тому же сценарию снимаю фильм я и дебютант, мы получим одинаковую сумму. И если эта сумма для дебютанта может показаться колоссальной, то для меня это повод задуматься, тем ли делом я занимаюсь?

Например, по нормативам «Узбеккино» гонорар режиссера-постановщика составляет, ну, скажем, $7-8 тысяч. Я многократно поднимал вопрос касательно того, что не может быть общих для всех нормативов и не может быть уравниловки, все должно быть дифференцировано. Есть режиссеры, абсолютно разные по уровню и по качеству. По всему миру, в том числе у наших соседей в Казахстане и в России режиссеров не загоняют в прокрустово ложе единых расценок, гонорар должен быть договорным.

Конечно, эти $7-8 тысяч кому-то могут показаться большой суммой. Но дело в том, что их надо разделить как минимум на 10–12 месяцев — именно столько длится производство фильма. Остальным работникам кино достается еще меньше. Например, узбекские актеры получают гонорар около $20–25 в сутки, и такой порядок не меняется уже десятилетиями.

— Чего, на ваш взгляд, не хватает узбекскому кино по сравнению с Голливудом или даже по сравнению с лучшими примерами советского кинематографа?

— По сравнению с Голливудом у нас нет ничего, то есть всего не хватает. Прежде всего, хороших сценариев, рассчитанных на зрительский интерес; операторов, которые могли бы хорошо снимать; режиссеров, которые бы могли внятно рассказать историю. И не хватает, собственно говоря, системы дистрибуции и показа. На какое звено кинопроизводства и кинопоказа ни взгляни, мы везде не то что отстаем — в некоторых отношениях нас просто нет. Поэтому с Голливудом сравнивать совершенно некорректно. С советским кинематографом, вероятно, можно сравнивать. Какие-то наши фильмы, возможно, и доходят до того уровня, что и лучшие примеры советского кинематографа, но их очень мало.

— И все же, как вы в целом смотрите на современный узбекский кинематограф — с надеждой или пессимистически?

— Конечно, я смотрю на узбекский кинематограф с оптимизмом и надеждой, потому что я часть этого кинематографа. Я снимал в Таджикистане, в Казани, в Москве, но большую часть своих фильмов я снял все-таки на «Узбекфильме». И я очень надеюсь, что, несмотря ни на что, узбекский кинематограф будет развиваться. Пусть не так энергично, как мне бы хотелось, не так энергично, как в Казахстане или в России — мы все-таки от них отстаем. Но я думаю, что мы будем потихонечку это отставание наверстывать и станем достаточно успешной и крепкой кинематографией Центральной Азии. Для этого нужно просто перейти на рыночные отношения. Это давным-давно сделала Россия и казахи, добившись явных успехов. А наше кино пока что все административное, волевое, приказное. Но когда мы перейдем на рыночные отношения, я думаю, узбекское кино сможет расцвести по-настоящему.

-

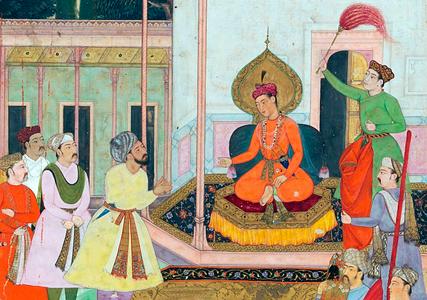

20 февраля20.02Из Ферганской долины — на трон ДелиКак потомки Бабура сплавили степную кровь, персидскую культуру и индийские традиции

20 февраля20.02Из Ферганской долины — на трон ДелиКак потомки Бабура сплавили степную кровь, персидскую культуру и индийские традиции -

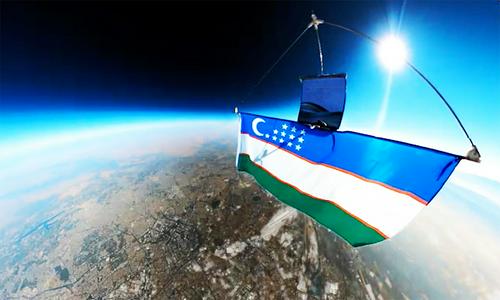

18 февраля18.02Через тернии к звездамНасколько реальны планы Узбекистана стать космической державой

18 февраля18.02Через тернии к звездамНасколько реальны планы Узбекистана стать космической державой -

16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре

16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре -

13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию

13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию -

10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой

10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой -

09 февраля09.02ФотоКаракалпакская идентичность в цветеВ Ташкенте проходит выставка Саидбека Сабирбаева «Орнаменты памяти»

09 февраля09.02ФотоКаракалпакская идентичность в цветеВ Ташкенте проходит выставка Саидбека Сабирбаева «Орнаменты памяти»